→2016年分はこちら

→2015年分はこちら

→2014年分はこちら

| 提案内容 | 効果 | 参考 |

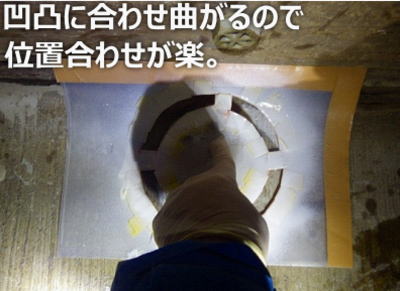

| コンクリート背面への裏込注入の際、注入箇所が同系色のため完了写真上で施工箇所がわかりずらい。 プラスチック製の型でマーキングする場合、凹凸部では隙間が空くためうまくスプレーで色染めが出来ない(高価でもある)。 そこで手短かなやわらかいクリアファイルで簡単に加工し、スプレーによるマーキング用型を作って使用した。   |

凹凸があり又路盤との隙間のない箇所でもスムーズにはっきりマーキング出来た。 製造原価は、クリアファイル20円+ビニールテープ50円程度であり、汚れがひどくなり破棄しても負担が少ない。  |

社長寸評) 手間、原価をヘラス、そして仕上げのきれいさにもつながるアイデアです。 信頼や安全、利益は、こうした取り組みの積み重ねで生まれるということがよく分かる改善だと思います。 |

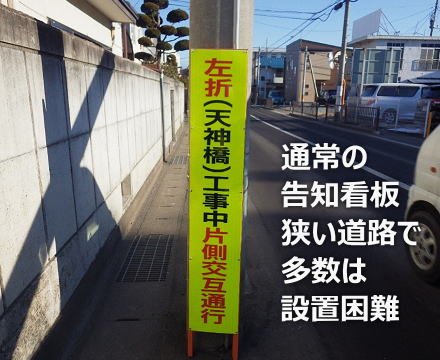

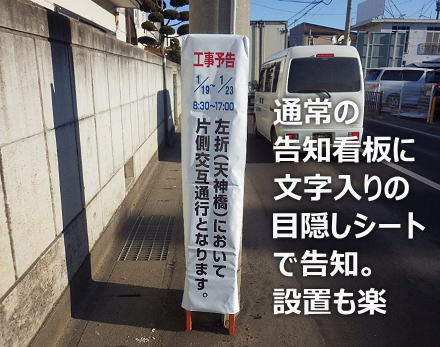

| 施工途中で片側交互通行実施のため、予告看板を新たに設置することになった。 しかし、道幅が狭く歩行者・通行車両の妨げになり新規に設置するのが困難だった。  そこで規制内容を記入した目隠しカバーを既存の看板に被せて告知表示した。 |

工事予告看板を新規に設置する必要がなくなり、看板設置の手間・一般の方の通行の妨げにならなくなった。 文字の大きさにより書ける行数が限られる(この小さい看板の時は2行)ので、書く内容は要検討。 |

社長寸評) これは面白い。看板もやたら設置すればいいものではなく、環境や状況に応じて、いかに「伝わるか」という利用者目線が重要です。 そういう意味で、大きな意義のある改善です。 |

土手下の休憩所及びトイレに行くため単管で組んだ階段を設置したが、冬という事もあり足元が滑りやすくなっており、施工業者及び一般開放しているトイレを利用者が階段を通る一般の方もスリップしケガをする恐れがあったため、根巻きシート(麻)をステップ箇所に敷いた。 |

滑ることがなくなり安全に通行できるようになった。 |

社長寸評) 現場で働く方々、そして一般の利用者への配慮が感じられる取り組み。三方良しの成果でしょうか。こういう姿勢はいろんな人に必ず伝わるものです。 ぜひ見習って下さい。 |

| 作業現場から車が出る際、タイヤに土が付着し道路に落ちてしまうので掃除をするのが大変であった。 そこでロードマット(網目状の敷き鉄板)を敷き、そこを車両が通行するようにした。  |

タイヤに付着した土がロードマットの上を通る事で振動により落ち、道路が汚れることはなくなった。 工夫次第でいろいろな使い方ができる。  ↓↓ 参照 |

社長寸評) 現場のリスクを捉え、対応可能な商品を探し、実行する。改善する姿勢の見本です。 この製品はいろいろな用途で使えそうなので左の参照HPをぜひ。動画もあります。 |

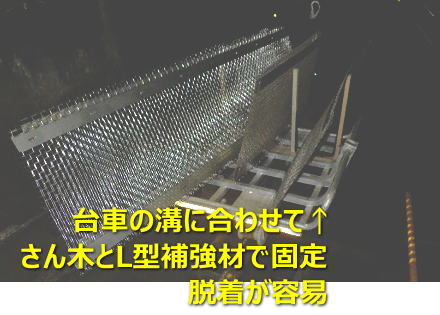

新幹線トンネルに金網で剥落防止する工事で、長短様々なサイズの金網を運搬台車に平積みに運搬すると、 移動中に端部が垂れ下がり引っ掛かり荷崩れを起こしてしまう。(運搬時には安定しないので足元確認が疎かになって危険) また平積みでは使用する順番を考慮して積み込むのが大変で、順番を間違えると現地で非常に手間がかかる。  そこでサイズの違う金網を「立て積み」にして積み込み運搬出来るよう、運搬台車にラックを作成セットした。 |

「立て積み」にしたことで、サイズの順番を気にせず積込めるので時間短縮になり、運搬時の荷崩れ(及び荷崩れによる金網損傷)の心配も軽減され足元に注意して運搬出来るようになった。  さん木等の切れ端とL型の補強材をリサイクル使用したことでコスト的には数百円で済み、時間の限られた新幹線工事の中で手間と時間の短縮をし作業に余裕を持つことが出来るようになり、結果的に事故・事象の低減にもつながった。 |

社長寸評) 提案以前と以後を現場で見ましたが、とても効率性が高くなったアイデアです。結果を先にみると普通に思うかもしれませんが、横のものを縦にするという発想はなかなか出ません。 時間の限られた作業の中での平積みではいちいち降ろしたり積んだりの手間が大変でしたが(材料そのものも扱いにくい)、手間もコストもちょっとの工夫で、作業性・安全性に大きな効果を上げた提案です。 |

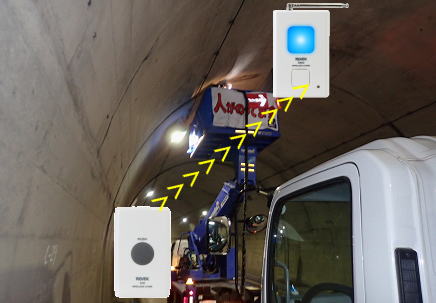

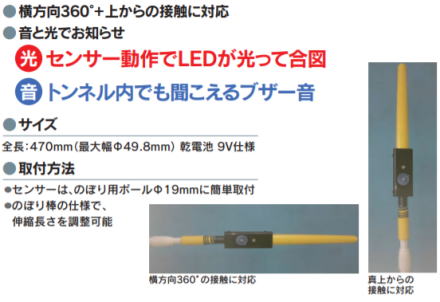

トンネルの裏込ウレタン注入時、注入圧力上昇時は瞬時にプラントに連絡を伝えなければならず、逆にプラントからは注入量終了の合図を伝えなければならない。 通常は声出したり、笛を吹いたり、トランシーバーを使用しているが、車両の騒音により聞き取れない場合がある。 呼び出し用チャイム「ワイヤレスキャイム」を使用することで、音と光で知らせることが瞬時に出来る。 ↓↓ 商品紹介(以下画像クリック)  |

注入時の圧力上昇時のホースの破裂事故等、伝達の遅れによるトラブルをヘラスことができる。 ヒントはナースコールでボタンを押すとセンターにつながるシステムで、家庭でも需要が増えていることニュースで知り、現場の作業にも応用してみた。  他にも現場で応用が可能と思える製品。 (価格は2,000円程度) |

社長寸評) 離れた場所での合図、連絡方法に対する具体的なアイデアです。特にこの裏込注入作業では車両が通行する中での作業なので伝達が難しいと思います。 建設業と関係ない情報から現場に応用する、という発想はとても大事なポイントだと思います。 この製品を応用出来る作業がいろいろあるのでは。 |

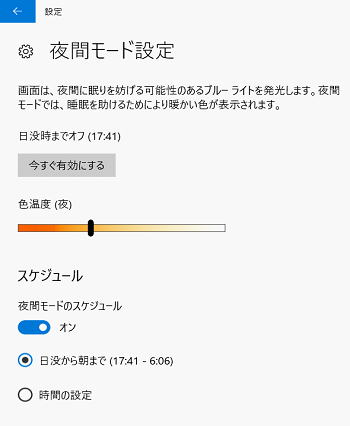

| パソコンを一日中凝視していると焦点が定まらず目が疲れる。 家に帰っても、スマホとパソコンをしている状況にもある。 そんな折、保険指導員さんから睡眠不足を指摘され、パソコンの画面設定でブルーライトを弱くすると睡眠が促されることを教わった。 ↓↓ブルーライトの詳しくは ブルーライト研究会 【以下Windows10のパソコンに限る】 10以前のものは設定出来ませんのでご了承ください。 パソコン画面のディスプレイ設定→夜間モード設定→スケジュールをオン→今すぐ有効 に設定する。 ↓↓詳しくは こちら  |

ブルーライト~柔らかい色合いになり、目に優しい光になり、夜間時間の設定も可能。 睡眠のリズムがよくなり健康になる。 実践した限り睡眠効果があると思われる。 |

社長寸評) せっかくの保険指導員さんからの指導をしっかり実践し、全社に情報提供する姿勢がありがたいです。 これからの時代には特に必要ではないでしょうか。他にもいろんな手法があるでしょうが、まずはやってみることでしょう。 |

| PDF化された図面を、CADデータに変換して正確なデータにすることは今まではできなかった。 PDF図面CAD変換システム「VectorMaster」(ベクターマスター)のソフトを使用すれば、PDF図面データを変換し、オートキャド、JW,その他ファイル形式にして、正式な役所提出用のSFCに変換できる。 SFCに変換したあとは、DWGに変換し自由な書式で修正出来て出来形図として使用出来、SFCに変換すれば、システムエラーにもならず、提出書類に出来る。 ↓↓ ソフト紹介(以下画像クリック)  |

現在CADの規定が厳しく、簡単に図面を修正するにも知識が必要であるため、CADが出来る人材が少ない。 しかしこのソフトであれば変換もだれでも出来、図面の修正も気軽にできるので、CAD技術が向上すると思う。  |

社長寸評) 業務に特に不可欠な作業における負担を少しでも軽減出来そうなソフトです。このような紹介も会社としてはありがたい。 部署によってニーズも違うようなので調整してよりよい形で進めるように指示してあります。 |

| 本社社員通用玄関は靴を履き替えるだけの空間なので、その空間と時間を何かに活用できないかと考えた。 「健康経営優良法人認定」や「特定保健指導」等で健康意識が向上してきているので、裏玄関に健康を意識付けでき更に実用的な『足つぼマッサージシート』を設置してみた。  |

反応はそれぞれまちまちだが、このシートで足踏みする人が出てきているので意識向上には効果があったと思う。 費用的にも数百円~3千円程度と安価な物が多く簡単にできるので、現場でもリフレッシュに活用してみてはいかがでしょうか? |

社長寸評) 個人の意識に頼りがちな健康への取り組みですが、本社も率先してアイデアを出すことは取り組みの活性化につながるはずです。 「健康経営優良法人認定」のネタにもなります。 現場のみなさんも本社に来た際はまずはやってみて下さい。現場のネタにもなるかもしれません。 |

JR工事で短絡防止対策のために線路のシート養生を行うが、ブルーシートでレールの段差部が見えなくなるので、躓き・転倒のリスクが高くなる。  ブルーシートで養生後、プラスチック製等の絶縁素材でレールを挟み「見える化」を図る事で、躓き・転倒のリスクを軽減する。 |

まだアイデアだけなのでイメージ図は以下。 |

社長寸評) たまに鉄道工事で養生の姿を見ていましたが、私自身もあまり意識しなかったリスクですが、狭い区間ですが場所によっては大事故になりかねない要因です。 これは「見える化」事例として効果高いのでぜひ実践して下さい。既製品で使える素材がありそうに思います。 |

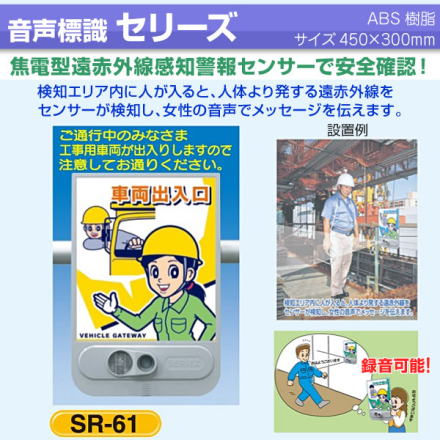

| 事故を起こさないよう現場で思考錯誤しながらいろんな看板で注意表示しているが、それでも急いでいる時、何か考えごとをしている時、意識を持って注意看板を見て行動出来ているのか、見てない箇所で不安になる。 センサーで反応し音声で注意、声掛けできる看板、つくし工房「音声標識セリーズ」を使用する。(看板本体18,800円・三脚7,200円・アダプター1,400円)  ↓↓ 詳細 |

梯子を登る手前に設置し「安全帯の使用」とか、段差などに「足元注意」など、音声で知らせることができれば、「見る」だけじゃなく、「聞く」も加えてダブルで注意喚起が出来、ヒューマンエラー防止効果が上がる。 ●各種パターンあり(オリジナル録音も可能)  ●取付方法もいろいろ  |

社長寸評) どれだけやっても不安になる、と思うほど事故防止への意欲を感じます。当社でやっているさまざまなオリジナル手法に加え、今後はこのような既製品を組み合わせると効果が倍増するのと思います。 正解のないジャンルなので、現場の条件により合った手法を模索して、災害の起こる可能性の分母を大きくしましょう。 |

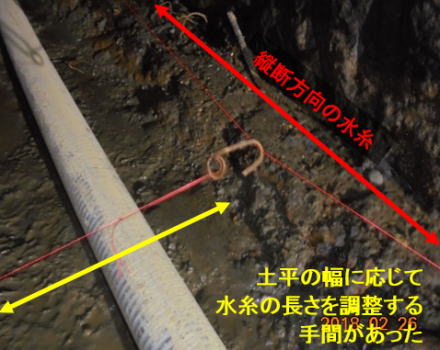

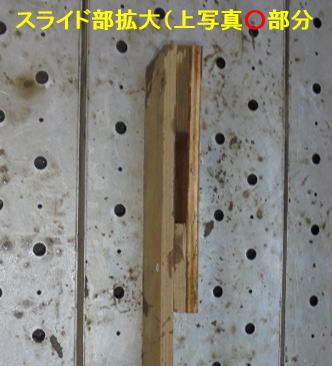

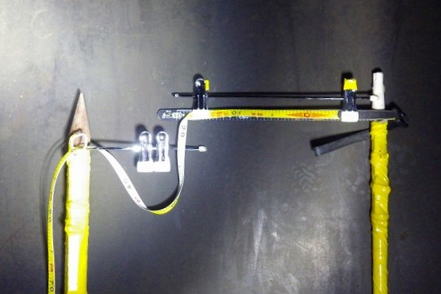

小断面トンネル延長約600m区間、センタードレーン掘削・床付け~フィルター材を埋め戻し後の高さ確認を行う際、これまでは両土平(トンネルの両脇)の縦断方向と横断方向に水糸を張り高さ確認を行っていた。 箇所によってトンネルの幅が1.8~2.5mとバラつきがあるため、その度に横断方向に張る水糸の長さを調整する必要があり、手間が掛かった。  貫き板を加工し水平器を取り付た簡易定規(いわゆるバカ棒)を作成した。 定規の部分はスライドできるよう細工を行い、土平幅の変化に対応できるようした。  |

定規上の水平器で確認するので縦断方向の水糸を2本から1本に減らし、定規をスライドすることにより土平幅の変化に容易に対応出来るようになり、高さ確認に要する時間を短縮することが可能になった。  |

社長寸評) 特殊工事には、このように手法が定まらずいろいろ手間のかかる業務、作業があるはずで、それぞれいろんな苦労があるでしょう。 そこから「どうすれば?」という発想することで、このようにすばらしく効果の上がる方法が見つかるのです。たぶんこれまでの提案からもヒントがあったと思うので、みなさんも諦めずに挑んでほしいと思わせる見本。 |

| 給水タンクに水を入れる作業で、ホースを番線やバインド線で固定するが水圧で動いて外れたり線が切れたりする事で多く手間がかかる。 満水になるまで他の作業をしていると溢れてしまう事もあり、離れた箇所での蛇口の開け閉め(水中ポンプの場合コンセントを抜いたりポンプを引き上げる)も手間だった。 そこで、給水口にきっかかるよう、コの字型でバルブ付の給水装置を作成し、使用するようにした。  |

・引っかけるだけで済むので番線等での固定が不要 ・バルブが付いているのでその場で流量調整が可能 ・慌てて遠くまで蛇口や水中ポンプを止める必要がないためつまずき・転倒のリスクが減少 ・パイプの径を変えると各種ホースに対応が可能 *ある程度径が太くなったり掲揚する高さによっては負荷がかかるので素材は検討要 |

社長寸評) なるほど、これはいろんな現場で困っている事象なのかもしれません。かなり手間がかかっているのを発想の転換で改善したアイデアだと思います。もっと工夫の余地がありそうに思いますがいかがでしょうか。ぜひ各現場で試してほしいです。 |

| 高所作業車の作業台や枠組み足場等、限られた作業床しか確保出来ない場合、足元に工具・工具袋・資材を置くと次の作業の邪魔になったり、いちいち屈んで工具や資材を取るのが大変(特に身体が大きいと)だった。 足場の手摺を利用しS字フックを用いて工具袋を吊るしてみた。  |

屈む動作をしなくても楽な態勢で工具等を取り出せる。 屈む動作がなくなる事で作業効率が上がり、作業床がすっきりする事で物を落下させたり躓くこともなくなる。 |

社長寸評) 写真の通り、狭い足場上では下に物を置くと移動もしづらく、屈(かが)む作業も大変です。この発想で効果的に「ヘラス」ことが出来ています。 この現場では一般の通行はなく、他作業者が足場直下を通過することがほとんどないのでよいですが、そうではない場合は工具袋落下リスクの対策も必要です。 |

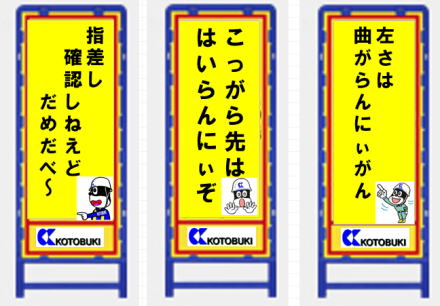

| 最近斬新な工事看板が出るようになったが、下記記事のように「なまり」を生かした面白い看板が話題になっている。 津軽弁の「難しすぎる」交通安全看板、話題に 原案者は東京在住の20歳 /青森 当社の看板も「福島弁」を使って作成してみたら面白いのでは?  色々な県の方言に変換してくれこんなサイトも ↓↓ 恋する方言変換 |

地域の人にもまた他県から来ている方も、思わず見てしまうような看板になる。  問題点は、普段標準語しか使用しない人や、なまりをあまり知らない方に伝わるかどうか。 また「なまり」を使用すると丁寧語が難しい。 看板にしなくても掲示板に貼る文章をなまって書いてみるのもおすすめ。 |

社長寸評) 看板や掲示物はいくら正しいことが書いてあっても、伝わらなければ意味はありません。伝えるためには「目に付く」必要があって、そのために「高視認」や「ワンポイントイラスト」などを活用します。これもまさに「目に付く」手法の1つでなにより面白いです。 ただ、記事のように一般通行者への喚起が、方言がゆえ意味が伝わらないとまずいので、そのあたりの配慮が必要です。まずは関係者用の掲示からでしょうか。 |

| 川俣町での工事のため、当社キャラクターこまめ君と、地元の特産「川俣シャモ」のコラボレーションでイメージアップを図ることが出来ないかと思い。組み合わせたイメージイラストを作ってみた。 (案)  |

地元のPR、地域貢献などに効果があるのでは。 | 社長寸評) 新たな切り口での提案です。地元のことへ配慮しているからこその発想でしょう。地元の了解などをもらってぜひ進めていただきたい。 |

ハイウオッシャー清掃時、水タンクの荷揚げ荷下ろしの際にスリングを掛ける箇所がないため苦労する。 「コマダ樹脂工業のパワートート 1㎥」  →商品HP は 外枠があって下部がパレットになっているので、水が入ったままでも玉掛けやフォークリフト等で運べる。 薬品などの危険物容器として使用可能なので丈夫である。 |

タンク荷揚げ荷下ろしを安全で無理なく作業できる。 水が残っていても、タンク内の水を抜かずに積み下ろしができる。 参考)裏込め注入材の使用例  |

社長寸評) これは初めて見ました。別ジャンルで有効に活用されている商品のようですが、建設業でも作業性、安全性で十分効果があるのでは。 アンテナを高く張っているからこその情報。 |

削岩機削孔時、ハイウオッシャーの圧力が高すぎて耐圧ホースが破けることがある。 そこで現在のエンジン式ハイウォッシャー  からモーター式100V電源の高圧洗浄機  に変更して使用する。 削岩機の給水は内径19mmのカプラーが付いて耐圧ホースに変更してあるが、そもそもエンジンウオッシャーの吐出圧力が高いため、ホースが破裂することが多かった。 削孔後側壁周辺の清掃を行う時にも使用するため、強力な圧力が必要だが、100Vでも3.9Mpaほどあり、十分な清掃も可能である。 |

耐圧ホースが破裂することがなくなる。 作業床がコンパクトになる。 リース料も1,500円/日から400円/日でコストダウンになる。 参考)オプション品 ●噴射ガン  ●高圧ホース(クイックカプラ付)  ●ワンタッチカプラ  ●カプラー 19mm~10mmに変更要  |

社長寸評) 当社特有の工種での問題点に気づき、「なんとかならないか」という発想で対策方法を探す意欲がありがたい。 「これはこういうもの」という思い込みを取っ払い、目的を理解して情報収集し知恵を絞るとこういうアイデアが出るのですね。コストダウンの効果もあり。 |

| 本社で使っているフォークリフトの除雪用バケットが擦り減ってきており、このまま使用するとバケット本体を買い替える必要が出てくる。 そこで破損したゴムマットを再使用し、除雪用バケットに取り付け、ボルトで取り付け交換できるよう工夫してみた。  |

摩耗するのはゴム部分だけなのでバケット本体は傷つかず、長期に渡って現在のバケットを使用可能となる。 またゴムなので路盤の凸凹に柔軟に対応出来る。 |

社長寸評) 摩耗するという通常は放置しがちな事象について「もったいない」意識で知恵を絞った改善提案。 ボルトで交換しやすくするという工夫もあって、買い替えによる出費を防いだ効果は大。 さらに凹凸に対応しやすいという別効果も発生してすばらしい。 |

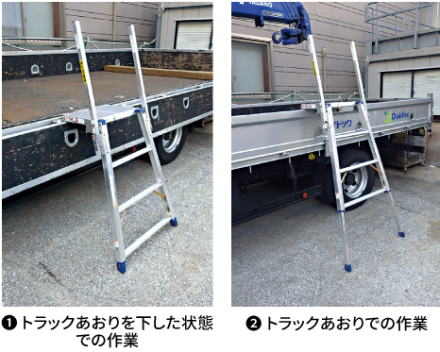

| 点導水工・口元削孔工で4tユニック車使用の際、荷台の昇降設備にペガサス等を使用する場合があるが重く大きいので扱いが不便で作業員がやりたがらないので、もっと簡易に設置出来る足場ものがないかを探した。 「トラック昇降ステップ」は、トラックのあおりに設置出来、運搬も楽なので面倒がらずにやるようになると思うので安全性向上に役立つと思う。  →詳細はこちら |

今後該当現場で使用予定。 |

社長寸評) 当社特有の工種での問題点に気づき、「なんとかならないか」という発想で対策方法を探す意欲がありがたいです。道具も多種多様になっているので、いろいろ工夫して使っていきたいものです。 |

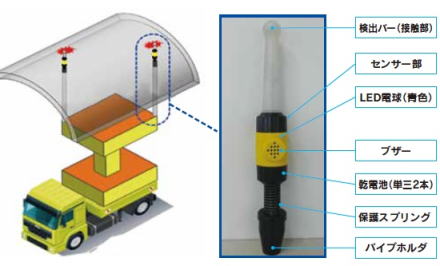

| 高所作業者使用時の上部の挟まれ防止対策にも色々あるが、防止用のパイプ等はぶつかっても気が付かなかったり、壁面を傷つけたりするのが気になっていた。 「はさまれん棒」は、壁面に接触すると光と音で知らせてくれるので気付きやすく、弾力があり構造物を傷つけることもないので使用してみては。  →パンフレット |

今後該当現場で使用予定。  |

社長寸評) これまでこのリスクに対して何件か商品紹介やアイデアが出てましたが、これはかなり新しい発想の商品です。光と音による「見る」「聞く」の2つの警告なのでより効果大と思われます。 発想を変えると他のリスク対策にも使えるのでは? |

| AED(自動体外式除細動器)は設置場所が公共施設や人が集まる場所等にしか設置されていないことが多く、いざという時に使用できない。また個人で所有していたとしても、メンテナンスがされていなく、パットの劣化や電池切れ等のトラブルが多いらしい。 AEDの納入・設置、直接訪問での定期消耗品交換サービス、リモート監視サービス、コール受付サービス、を対応する「AEDのサポートパック」を本社に導入してはどうか。 https://www.ricoh.co.jp/aed/ |

AEDを設置することにおいて、いざという時に自分や仲間の命を守ることもできるし、会社に設置してその旨表示しておけばと「地域貢献」にもなると思う。 |

社長寸評) AEDについてはいろんな企業でも実施しているリスク対策であり、地域貢献です。心臓関係での急死は当社でも周辺でも少なくないので、前向きに検討したいと思います。 |

| 夜間時や暗いトンネルの中の作業で、必要不可欠なのが照明。特に簡易に使える照明が有効で、静かで、軽く、明るく、それでいて長時間使える照明を探していた。 そんなニーズにあった照明が登場。 充電式で、8時間~9時間使用出来、LEDで明るく、軽いので使い易い。 以下(価格はアクティオ参考価格) ↓↓詳細は青字リンクページ参照 HATAYA充電式LEDケイ・ライトプラス (21,000円) 日星工業Bスティックライト (S=4,780円、M=8,880円、L=11,800円) |

充電式LEDケイ・ライトプラス Bスティックライト  エンジンを使わないので静かで、車に積んでいてもがさばらない。 暗い所での点呼などに活用出来、現場で十分役に立つ。 |

社長寸評) 最近夜間のトンネル補修工事等の現場では、いろんなタイプの照明は使用されて明るい環境で作業する姿を見ます。こちらは充電で8時間作業出来、設置方法もいろいろ可能のようです。資料をよく見て、ぜひ各現場で検討下さい。 |

トンネル掘削時の大型重機の入替時に、暗い坑外で転落防止用に設置したコンクリートブロックが見辛く接触リスクがあった。 コンクリートブロックに反射テープで矢印型に貼り付けた。 |

矢印が夜でもはっきりと見えるようになった。  |

社長寸評) 数年前から当社では「見える化」「視認性向上」に取り組んできました。このように適切に活用されていることがありがたいです。効果大。 |

| トンネル夜勤作業でダンプ運転時に坑外が暗くてリスクを感じた。 バック運転時には特に直角に曲がる箇所での鋼材に接触するリスクが高かった。 そこで通行箇所のコーナー部にピンク色テープ  を巻きつけた蛍光灯を走路ラインに設置して車内のバックミラーでも判別しやすく設置した。 |

明快な「見える化」による接触リスクが大きく低減された。 赤・ピンクなど既製品蛍光灯はありますが、ピンクテープを巻きつけた方が見えやすいようです。 |

社長寸評) 現場の注意ポイントの高視認化によく使用するピンクのテープを蛍光灯に巻くことで視認性が高まるというのは新たな発見です。ぜひ他の暗い環境の作業でも試してみてほしいです。 試行錯誤の成果ですね。 |

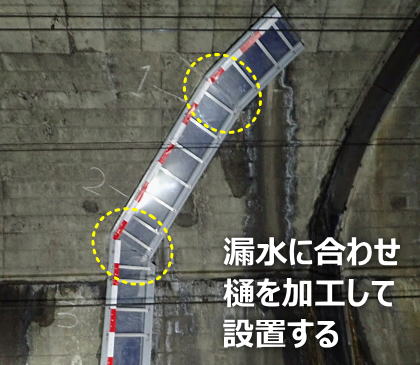

トンネル内の漏水箇所に合わせた樋導水設置作業で、曲がり部分の樋加工をする際、 重い樋をいちいち漏水箇所に当てて長さを測ったりするのはかなりの手間であり、スケールの長さを読み間違えて加工サイズをミスしたりすることもあった。 導水樋と同じ幅の透明アクリル板で当て板を作り(板を持ちやすくするため吸盤付)、トンネルのクラックに合わせて加工する型をその当て板にマーキングし、それを樋に当てて加工するようにした。  幅は樋と同じ440㎜、縦は使い易い500mm程度 |

クラック(漏水箇所)に、当て板を合わせる  2枚を重ね合わせ、アクリル板にクレヨンで切断位置をマーキングする  切断位置に合わせて樋を切断 この当て板を使ったことにより、加工のスピードもあがり、ミスすることなく作業ができるようになった。 2枚の樋がきれいに接合するので仕上がりもきれいになった。 |

社長寸評) いつも手間を感じながらもなんともしようがなかった作業を、まったく新たな発想で改善した、かなり面白く効果的な発想です。 施工性、安全性、品質向上の成果も高い。 もしかするとこのアイデアを応用すると、いろんな作業で効率化が図れる可能性を感じます。 みなさん大いにヒントにして下さい。 |

| 以前の提案で、発光矢印板を飛散防止に車内にバインド線でフックを作り設置したが、バインド線は引っ掛かりが甘く外れてしまうことが多々あった。 そこで、バインド線を使っていたものを吸盤付のフックに変更しリアガラスに設置してみた。  |

簡単に外れることもなく、設置もしやすくなり、見栄えもすっきりした。 |

社長寸評) 「改善」にまた「改善」を加えて、より使いやすくしようという意欲と、新たな小道具をうまく組み合わせた発想の柔軟さがよいですね。 |

| 分岐部インバートの掘削・運搬作業時、掘削に使用するブレーカーの音が大きいため、ズリ鋼車をけん引した電車のクラクション合図が聞こえにくく進入に気付きづらかった。 ズリ鋼車はバッテリーカーよりも全高が高く前照灯が届かないので、前方の視認性(ズリ鋼車の存在確認)がよくなる様にズリ鋼車に反射テープを貼り付けた。  その他、人車も背が高いので人車にも反射テープを貼った。 |

↓↓人車にも貼った反射テープ 高視認化できたことで、インバート掘削時以外でもズリ鋼車や人車が坑内を走行中に接近してきた時に存在が分かりやすくなった。 回転灯等も考えたが、ズリ出しの際にズリがこぼれたりバケットが接触するとすぐに破損するので取りやめた。 |

社長寸評) 作業条件の変化でのリスクに敏感に気づく感性がすばらしい。 いろいろ検討し反射テープにより視認性向上を採用している姿勢も見習いたいです。 |

| 立坑への資材の荷卸し作業のクレーン作業で、合図者が立坑上部でクレーンオペに合図を送っていたが、深さが10m以上あるので距離感がつかみにくくフックの下げすぎ巻すぎがあった。 クレーンのワイヤーロープに黄色のビニールテープを貼って立坑上部でもわかりやすいようにした。 (右写真) |

立坑下までの距離感がわかりやすくなり作業によるミスが減った。 |

社長寸評) ありそうでなかった、効果の高いアイデアです。会議でも「なるほど~」の声が上がりました。 ちょっとした見える化も、作業効率や安全性を高めるといういい例です。多くの現場でヒントにして下さい。 |

点導水-N工法の削孔時にコアマシンを使用する際、削孔開始時コアビットがずれるのを抑えるためにハンマーなどを使っていたが、回転部に手が近づくため巻き込まれる恐れがあった。 そこで角材を右写真のように加工し足で抑えられるようにした。 |

コアビットに手が近づかなくなったので安全に作業できるようになった。 コアマシンに1人、コアビットに1人人数をかけていたが1人で抑えられるようになったので作業効率が上がった。 |

社長寸評) 以前削岩機でも巻き込まれ防止のすばらしい方法が生まれ、全社ルールになりました。 これもなお使いながら改良を重ねて、決定版にしていきたいです。 危険な芽をこうやって1つづつ摘むことが安全の基本です。 |

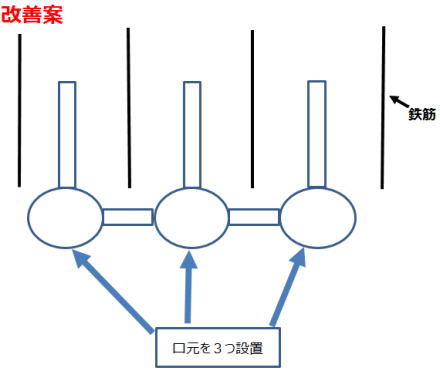

点導水-N工法で水抜き削孔を行う際、1つの口元から3つの水抜き孔を削孔するが、鉄筋が入ってる区間だと3本のうちどれかが必ず鉄筋に当たり削孔中止しなければならなかった。また直径120の口元に直径65の水抜き孔をあけるので水抜き孔の入口がつながりモノドレンが入れにくく、削孔完了後の見た目も悪かった。 1つの口元から3本ではなく等間隔に3つの口元を設置しそれぞれに1本ずつ水抜き孔を設置し、流末処理は今まで通り3本を1本にまとめて既設排水工に流すようにしてはどうか。 |

鉄筋探査を行い鉄筋のない場所に確実に水抜き孔を設置できる。 鉄筋を誤って切断することがなくなりトンネルの構造を弱らせることもない。 水抜き孔の削孔長が一定になるので作業効率が上がる。 見栄えが向上する。 |

社長寸評) 現場で作業に従事していての問題的に対し、具体的で効率的、かつ見栄えも考慮したアイデアです。 特許工法であり、他にいろいろ条件もあるので時間をかけて検討します。 |

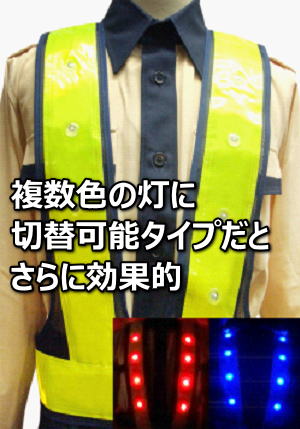

工事3部で白地に青点滅のトラチョッキを使用しているが、JRルールで白い反射材は使用できないため、JR工事では赤点滅に黄色の反射材のものを使うしかなく、トラチョッキを以下のように2種類持たなければならなかった。 青点滅で黄色い反射材の付いたものを使えば、全現場で同じトラチョッキを使用することができる。  また2色・3色に色を切替えられるトラチョッキもあり施工条件の違う現場でも一番目立つ最適な色で作業することができる。現在3部では3つのトラチョッキをバラバラに使用しているので統一してはどうか? |

JR・ネクスコ・官公庁それぞれのルールに沿うことができる。 トンネルの照明など各現場の様々な条件で点滅する色を変えることで1番視認性の高い色にできる。 |

社長寸評) 私もそうでしたが、みんなややこしいと思いつつスルーしていた問題でした。ルールを整理してシンプルに考えればこのように回答が出るのですね。 また、切替タイプだと現地の条件に合った効果的に視認性確保が出来ます。 まずは工事3部ではいずれかで統一します。 他部署はしばし意見を聞いて調整対応します。 |

高速道路の規制帯内に停車した車両後方にマグネット式発光矢印盤を設置したが、大型車両等の通行時の風圧によりマグネットが剥がれ、走行車線に飛散するリスクが考えられたため、元請会社から使用しないよう指示されたため、何らかの対策が必要になった。 そこで矢印盤上部の孔にバインド線にてフックを加工し、車両内部に設置できるよう細工、車両内部に設置することで飛散のリスクがなくなり、元請けからも使用許可が下りた。  |

↑↑トランクのハッチ上部にぶら下げる 作業箇所移動時においても、取り付けをしたままの移動が可能となり、取付け・取り外しの手間を減らすことが可能となった。 |

社長寸評) 見事な発想の転換です。以前に鉄道工事で同様の状況で安全看板を発想した事例がありましたが、「リスクが生じて使用をしない指示」をされた寿ブランド取り組みを、知恵を絞って使える方法を探ることこそ、まさに「改善」だと思わせてくれる取り組みです。 |

最近いろんなデザインが可能になったバルーン投光器で会社をアピールできないかを検討。  ●デザインバルーン ●標識バルーン の2つで考えてみた。 ↓↓ 使用例 |

会社のアピールになり地域の方々が寿建設により関心を持ってくれると思う。 |

社長寸評) 時々見かける商品ですが、こんなにいろんなことが可能とは知りませんでした。標識バルーンは夜間工事では効果大だと思います。 オリジナルデザインのバルーンについて、効果的な現場を受注時にきちんと検討したいと思います。 |

鉄道補修工事で夜間の軌陸車運転時、見張り員が誘導をしてくれるが、暗いため運転者からは他の作業員が確認しづらく接触リスクがあるので、軌陸運転者以外の作業員にLEDセーフティバンドを配布し腕につけるルールにした。 |

暗い作業環境の中で、見張り員の誘導だけに頼らず自分で目視確認がすることにより触車事故のリスクを軽減できる。 |

社長寸評) 夜勤の鉄道補修現場は集合場所も含め、本当に真っ暗な場合が多いです。軌陸車と人間の接触事故防止に専属の誘導員がついてやっていますが、こうした明快な取り組みでダブルの対策をすれば事故の確率は大幅に下がるはずです。 |

トンネル漏水の導水用樋設置時、一人が樋を押さえ持っていなければならず、特に頂版部では腕や頭を使って押さえるので大変な思いをしていた。 そこで、樋設置位置を決めたら樋に市販の「突っ張り棒」に桟木(樋のは幅より少し大きい)を当て固定するようにした。樋に傷がつかないように桟木にはゴムを貼り付けた。  |

押さえ役がいらなくなり、その分作業の方にまわれるため作業効率が向上した。 |

社長寸評) 改善前状況を現場で見ましたが確かにかなりの力が必要で手間も大きなものでした。かなり大胆な発想ですが効果の高い改善です。手間もそれ伴うリスクも「ヘラス効果」大です。傷がつかない配慮や高視認化など、付帯のアイデアもすばらしいです。 |

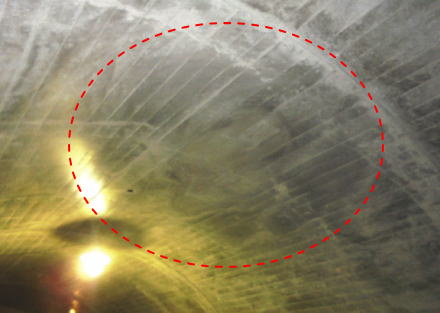

| 銅山川トンネル分岐部覆工コンクリート打設で、脱型後の仕上がりを見ると天端に吹上部から妻側に向けて流れる様にシマの模様が残ってしまっていたので、八木沢トンネル覆工で効果的だったコンクリート打設の方法、バイブレーターのかけ方を分岐部覆工でも実践した。 天端部は吹上から流れてきたコンクリートを一定の厚さで一度バイブレーターをかけて締固め、それ以降はメタルホームに接している部分に無駄にバイブレーターをかけずに、締め固めたコンクリートの上を次のコンクリートが妻側に流れる様にするというやり方。 【改善前】吹上部からシマ模様が出ている  【改善後】ほぼシマがない  |

【改善前】吹上部に縞 【改善後】きれいな仕上がり  一度締め固めたコンクリートの上を次のコンクリートが流れて来るので、吹上部から妻側に向けてのシマ模様がなくなり、仕上がりが良くなった。 道路トンネルではないため、なかなか多くの人に見られるトンネルではないが、少しでもきれいな製品を造るという意識が重要だと感じた。 写真よりも実際に見て比べてみるとよく分かる。 |

社長寸評) 品質に対するどん欲な意欲がまずはすばらしい。そして他現場の事例を反映させて大きな成果を生んでいます。 「さらによくしたい」と意欲を持って取り組むことで、このような結果を招くことが出来るという証明でしょう。 |

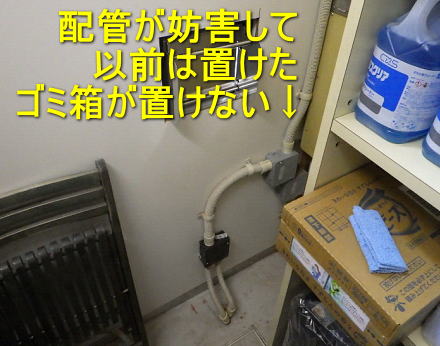

トイレ改修工事で、改修前は置けていたゴミ箱が、置き場所に配管等があり置けなくなった。 そこで改修で使ったトイレブースの廃材を使いゴミ箱を置く台を作った。  |

置き台を利用して設置できるようになった。 廃材なのでお金も掛からず、廃材を減らす事が出来た。 また自分達で用意する必要がなくなったと清掃業務の方からも感謝された。 |

社長寸評) 小さなことですが清掃業務の方に生じた問題を解決しようとする気持ちが「三方良し」です。さらに廃材をリサイクルするという発想もよい。 信頼とは、こうした行為の積み重ねから生まれるものだと思います。 |

| トンネル切羽の照度を確保するため、照明の電線をできるだけ切羽近くまで延長するが、発破による飛石で破損が多く見られるようになった。 そこで照明線のコネクター部、水銀灯の安定器などに、仮設で使用した黒パイを半割にして、防護管とした。  |

円形の為、飛び石による破損が少なくなった。 |

社長寸評) 損傷によって対応するための手間、かかるお金も、放置しておけば小さな損では済みません。 こうやって現場にあるものを工夫して対策を取った意欲は、「ヘラス思考」です。 |

発破母線の両端部の固定する際、通常はロックボルトのナットにバインド線などで縛って固定していたが、 近くの電線などとの接触防止を対策と、見栄えをよくをできないかを検討。 ロックボルトのナットに鉄筋棒を溶接して母線を掛けられるようにし、端部はクリップで確実に固定できるようにした取付金具を作成。  |

発破後に、従来のバインド線固定よりも、ロックボルトを利用してナットで簡単に掛けられるようなった。 また、端部をクリップで固定することより電線などと接触防止の効果が向上した。 色を明るくし視認性も効果が向上した。  |

社長寸評) なるほど、現場ではこういう問題点があるのですね。 放置せずに問題解決ポイントを装置化し、さらに高視認化して複数の効果を出しているのがまさに「ヘラス思考」です。 よい見本です。 |

| 工種が変わり、坑外でボルト等をガス切断作業をすることになったが、暑い中でガスを使用すると体感温度も相当で、熱中症予防対策が必要であった。 当初はヤード内の土の上で作業していたが、コンクリート路盤の場所に変え、さらに坑内から流れてくる水をポンプアップしてサクションホースで作業箇所の足元周辺に水が流れるようにした(打ち水効果)。  |

坑内から流れてきた水は水温も低いので、作業箇所の足元が涼しく感じれるようになった。(実際に作業をしている人も「涼しく感じていい」とのこと) 切断したボルト等も下に落ちると水によってすぐに冷却されるので、誤って長靴で踏んでゴムが溶ける事がなくなったり、片づけの際の火傷のリスクも減り、冷めるのを待たずに片づけができるので時間の短縮にもつながる。 |

社長寸評) 作業する方の辛い思いを減らす、思いやりある発想です。 構造はシンプルですが、非常に効果的な改善であると思います。 また加えて火傷等のリスク低減、作業効率につながっていることがすばらしい。 |

小断面トンネルでインバート掘削が始まり、ズリ鋼車を使用してズリ出しを行っていたのだが、ズリを坑外ピットに排出した後も鋼車内に水分を含んだズリが付着してしまい、それをスコップ等で除去する手間が面倒だった。 そこでズリ鋼車の内側にズリが付着しにくくなる様に、滑りの良いビニール製のシートを貼り、ズリを排出した際にズリが滑って落ちていく様にしてみた。 |

鋼車の内側にズリが付着しにくくなり、除去する手間がなくなった。 余計な作業が減ったので、ケガをするリスクも減った。 今回使用したシートは薄い物だったので耐久性に問題があるので、交換する時は厚手のシートでやってみたい。 |

社長寸評) 手間を「ヘラス」、結果手間のかかる作業を減らしたことで安全性が少しでも向上する。 こうした積み重ねが安全な現場を作る、といういい見本です。次への問題意識があるのも好感持てます。 |

| ダンプトラックに合材を積む時に荷台に軽油を散布するが、隙間からこぼれてダンプトラック自体と、道路を汚してしまうことがあった。 そこでダンプトラックの隙間に市販のコーキングを行い、隙間を埋めた。  |

軽油を散布しても隙間から垂れる事がなくなった。 コーキングがはがれても、すぐ復旧出来る。 |

社長寸評) 現場ではいろいろなリスク、問題が発生しています。 事例を参考にし知恵を出せば必ず解決方法はあるのです。 見逃さず対応するのが「ヘラス思考」です。 |

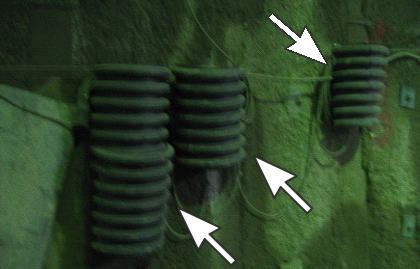

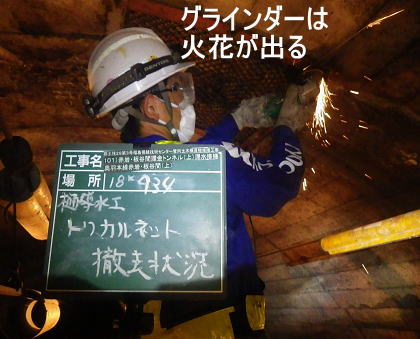

| 材料等を切断時、回転工具だと切断箇所がよく見えずキックバックして危なく、細かい作業も難しい。 グラインダーだと火花が出て、ケーブル付近のアンカー切断の際などは切断時の切り粉でケーブルを傷つけるリスクがある。  マルチツールを使用すると、小刻みな左右の振動で切断することができる。 |

細かな加工も手元がよく見えるので、きれいにできる。 砥石を使わないので、火花がほとんど出ない。 ケーブル付近のアンカー切断は、グラインダーほど気を使わず作業出来る。  樋や木材の細かい作業などもきれいに早く切断可能。 ↓↓ 商品詳細HP |

本体が20000円くらいで、ステンレス切断用の刃は、4000円くらい、その他のツールは、2000円くらいで買えます。ステンレスアンカーは、30本くらいしか切れないです。でもケーブル付近のグラインダー使用で気を使うなら、マルチツールを使ったほうが安心です。 社長寸評) 現場で見ましたが、想像以上によく切れる工具でした。動画等も公開されているのでぜひお試しあれ。 |

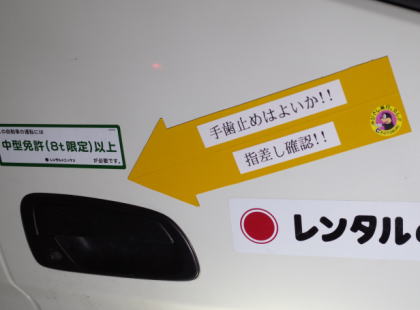

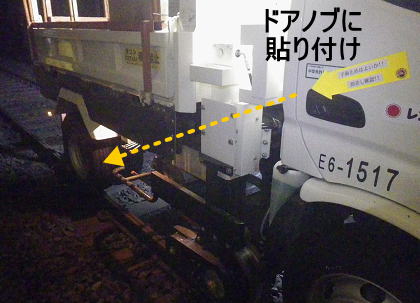

| 時間制限のある夜間の鉄道補修工事では、軌陸車を移動し現場に着くと急いで作業をしなければという気持ちや、終了すると早く現場を引き上げたいという気持ちが先走り、歯止めを忘れてしまいがちであった。 そこで矢印型のマグネットシートに喚起言葉を入れたものを運転席ドアノブのところに設置して「見える化」した。  マグネットなので取り付けは自在で、さらに反射シールを貼ったので夜でも目立つ。 |

運転席に乗ろうとしてドアノブを掴む時に目立つので、歯止めを忘れていたら気付くようになった。 |

社長寸評) 通常の「見える化」にプラスしてアイデアを出して効果を上げたアイデアだと思います。 動作の中で気づきやすい箇所に設置したことでより気づきやすい。 そして「矢印」にしたことで目的箇所に目を誘導したのは新しい発想。言葉+記号という組み合わせは「見える化」の効果を向上させるという発見がありました。 |

| 未熟練作業員による事故発生が多いようだが、新人作業員がここ一年で数人入社しているので注意を喚起したかった。 そこで入社一年未満の作業員に対し、こまめ君と初心者マークをレイアウトしたシールをヘルメットに貼りつける事により、危険行動をしていないか、困っていないかを熟練作業員が気にしやすくした。   |

未熟練作業員が一目でわかり(見える化)、全員で気にかけてあげる事で工事事故を少しでも減らす事が出来る。 この市販ラベル用紙にレイザープリンターで印刷しカットして使用すると、屋外で濡れても大丈夫なシールを作れる。 ↓↓シール用画像は以下からダウンロード可 こちら |

社長寸評) 「新人が多い」という、新たなリスクへの対応アイデア。こういう「見える化」も安全管理になるとは。 画像を左欄でダウンロード出来るのようにしたので、同様リスク該当現場では積極的に導入下さい。 また、この用紙はいろいろ使い勝手がよいので、各現場でも応用下さい。 |

24時間体制の国道維持工事で、夜間・休日の緊急作業の時に作業員さんに出動の連絡を取る際、人選に苦慮する(休み中なので気を使う)ので、個々の作業員さんの大まかな一週間のスケジュールを「是非出勤したい」「何かあればいつでも大丈夫」「要請があれば出ます」「用事があるので無理」の4種類で、ホワイトボードを利用して掲示出来るようにした。 |

曜日や日付を変更するのは面倒で間違えやすいため、カレンダーにマグネットでホワイトボードを貼れるようにし、スライドさせるだけで、日・曜日を書き換えず使える。 絶対用事があって出れない人の把握だけでもしていると緊急時の対応がスムーズになった。 頭で言われても忘れることもあるので、一週間ずつ写メで撮り把握し易くした。 作業員の中でも、曜日別に率先してローテーションを組んでみて、自分の当番の日を休肝日にする等、健康管理にも繋がった。 |

社長寸評) 予定の「見える化」という発想です。 写メで撮影すれば簡単に記録出来るというのも明快。 またスライド式にして書き換え手間をなくしたのもよいアイデア。手間を「ヘラス」ことで習慣化しやすい。 健康管理に繋がった、という効果も意外でびっくりです。 |

| 本社前・水路の仮設橋を渡る際、暗い時間や雨の時等に渡る際に怖いと感じる人がいるので、歩く箇所がわかり易く目立つように、区画線工事で残った塗料を貼り付け、橋を目立つようにした。 |

安心して渡れるようになった。 |

社長寸評) 高視認化でリスクを低減した事例です。ちょっとした手間で安全性が高まるのでどんどん実践をして下さい。 |

セントル脱型時、取り外し忘れるとフォーム、コンクリートを傷つけるリスクのあるアンカーボルト(8箇所)を、ジャッキダウンするリモコンを操作する人が取り外し状況を目視確認出来るよう、マグネット着脱式で見える化した。 リモコン操作者の見える位置に設置 |

アンカーボルトの取り忘れがなくなり、確認の手間を減らした。マグネットの使用でアンカーボルトの着脱の手間を減らした。 マグネットにアンカーボルトをつけるので簡単  |

社長寸評) 取り外し忘れ(ヒューマンエラー)を防止するための、とても分かりやすい「見える化」の装置。磁石でくっつけるので着脱が簡単というのもアイデア。忘れるとリスクある作業では、このようなボードを使って忘れ防止は効果的。「魅せる」アイテムともなる。 |

クレーンとホッパーを用い型枠内にコンクリートを打ち込む際、ホッパーの開口部は最大で400㎜開くのに対し型枠幅は200㎜のため、コンクリートが型枠外に漏れないよう慎重に打ち込みを行ってもホッパーを開きすぎたり振れたりした際に型枠外へコンクリートが漏れてしまい、周囲の清掃等に手間が掛かった。 そこで上部幅450ミリ、下部幅150ミリのシュートを作成し、打設時に使用した。 |

落とし口上部の幅が広いためホッパーが多少振れてもコンクリートがこぼれることなく、スムーズに打設作業が出来た。 また、打ち込みの際のコンクリート漏れを大幅に減少でき、清掃等に掛かる時間も減少した。 |

社長寸評) (確認はしてませんが)頻繁にある作業ではなかったと思いますが、手間・リスクとして捉えて、細工を考えた姿勢がまずすばらしいです。何回かのことだから、で済まさずに知恵を絞って会社に提出すれば、大きな会社の財産になります。 |

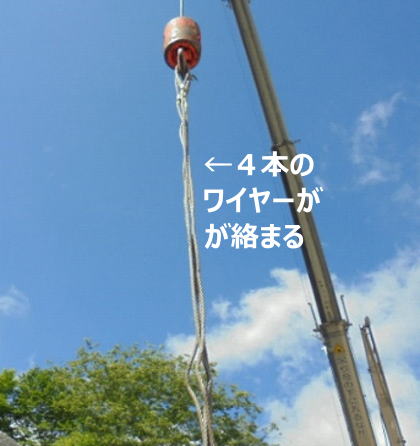

ベッセル等を4点吊りで玉掛けを行う時に、ワイヤーを外す度に4本のワイヤーが絡(から)まり、その都度ほどく手間が掛かった。よく確認してから玉掛けしても、ワイヤーがクロスしていてやり直すことが何度あり、時間が掛かってしまうことがあった。 そこで、ワイヤーのねじれ防止金具を製作した。 ↓↓ 詳細 |

よじれ防止金具を使用することでワイヤー同士をに出来たので絡まりにくくなり、多少絡まっても容易に絡まりを解除出来るようになったことで、玉掛けに有する時間が短縮できた。 ワイヤーを隔離することにより視認性が向上したため、ワイヤーがクロスしないように玉掛けが確実に出来るようになり、掛け直し等の手間が省け、作業効率が向上した。 |

社長寸評) 緻密に考え抜かれた、非常によく出来た細工です。いろいろな工夫がされてベストな仕上がりになっているのではないでしょうか。このような作業がある現場ではぜひ使用して下さい。不明点は本社に取り合わせを。お見事! |

重機車両の清掃時にサンポールを使用していましたが、臭いがきつくなかなか落としずらく苦労したやめ、酸性トイレクリーナーを購入して使用した。 |

サンポールよりも汚れの落ち具合も良く、鼻をつくニオイも減り作業効率が上がった。 |

社長寸評) こういう取り組みが「寿ブランド」を支えているのです。素材についてはもっといろいろ検討出来ると思います。 |

トンネル覆工のセット時のセンターのピンが、坑内車両通過時に踏まれないよう、カラーコーン用の黄色い重りを置いて、廻りにピンクのテープで見えやすく明示した。 |

黄色とピンクではっきりと見えるので車両に踏まれる頻度は少なくなった。踏まれても平らなものなのでバックホー以外については破損回数も少なくなった。 |

社長寸評) リスクを取り上げ、「高視認」という発想で既製品をうまく活用したアイデアがすばらしい。 明快です。 |

発破の影響があって照明を設置しずらい環境下の中、切羽周辺の照度確保するため、当現場で採用されている伸縮風管の先端部に電気容量の間に合う範囲で移動式の照明設備を設置した。 換気台車より伸びる伸縮風管  先端部に照明器具を設置 |

片側だけだが、ジャンボ付近でのロット交換作業や点検作業時に伸縮風管を移動して明るい環境下で作業ができるようになった。 |

社長寸評) 問題意識を持って現場を見ているからこそ、このような発想が生まれるのでしょう。まさに「ヘラス思考」。 ちょっとした実践で効果大です。 |

EE東北の展示のワンポイントに「起き上がり小法師こまめ君」を作った。 |

展示ブースで来場者の目につくようになる。 |

社長寸評) まずは行事に対しての配慮がありがたい提案です。会場では実際にこれを見て「かわいい」と言いながらブースに入った方が少なからずいたので効果はありました。 |

| 夜間作業時やトンネル内での作業時に歯止めの確認がしづらく忘れて走ってしまうことが多々あったので、歯止めのロープを反射材つきのものに交換した。 ↓↓ 反射トラロープ例  |

ヘッドライドや車のライトに反射して見えやすくなり、外し忘れが少なくなった。 |

社長寸評) 当社の現場は条件がさまざまで、一概に寿ブランドといっても、条件の特性に合わせて工夫が必要です。これはそのような発想のよいアイデアだと思います。 |

トンネル補修等にてディスクサンダー等で塩ビ管・樋・プラスチック等の材料を大量に切断すると切断刃の減りが早く替え刃が多数必要になるため、サンダーや高速カッターの刃をコンクリ切断刃に交換して作業をした。 |

切断刃が1枚で済むようになり交換する手間が減り、結果経費削減になった。 | 社長寸評) ちょっとしたことかもしれませんが、実践してヘラス効果が出ていることが重要です。 |

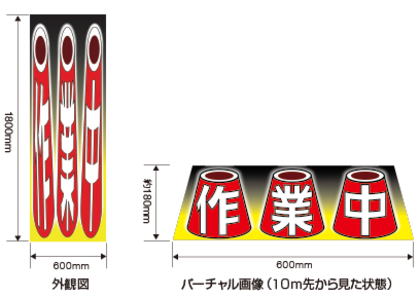

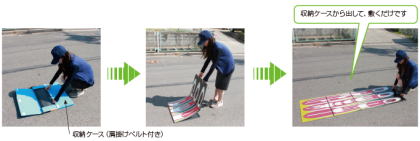

| 規制開始時や終了時の作業中に一般車に追突されるリスクや、規制の距離が長いと誤って規制内に一般車が侵入してくるリスクある。 道路に敷くと通行者からは立体的に見える、「バーチャル立体保安標識」を使用してみては。  ↓↓ 詳細  |

規制開始・終了時に追突されるリスクを減らすことができる。 規制開始・終了時もガードマンが1人で簡単に設置でき、より安全に作業ができる。 規制内にも「進入禁止」「工事中」などを設置すれば規制内への誤って進入する一般車を防ぐことができる。 文字や様々な表示にも対応しているので様々に状況に対応できる。  |

社長寸評) 面白い商品。個人的には大好物の発想です。 早速どこかの現場で試行して効果を報告ほしいです。 |

「動・重・高・変」のポスターを、作業位置に掲示する際に立て掛けてもしっかりと固定できない場合があったり、狭い工事箇所では大き過ぎて幅を取ってしまう。 そこで「動・重・高・変」のポスターを紙一枚で制作し、背面にはマグネットを取付け、工事車両や様々な場所へ取り付けられるようにした。  |

この1枚を新規入場時などに協力会社等に配布すれば、これまで以上に周知徹底が行える。 持ち運びも楽になり、飛散の可能性も減った。 |

社長寸評) 事務所がない現場や、狭い場所での作業時にはこの方法は効果があります。「設置出来ない」で取りやめずになんとかしようという意欲が嬉しいです。 この発想はいろいろ応用出来そう。 |

| これからの夏の時期に現場に設置している簡易トイレの悪臭を何とかしたいが、芳香剤は、設置時の香りはよいが効果は薄い。 ホームセンターで「バイオで悪臭を分解する」という消臭剤を発見したので試してみた。  →こちら |

次の日から完璧ではないが酷い悪臭からは、解放された。 虫の発生を抑える効果もあるらしい。 |

社長寸評) これは長年の課題ですが、試したところ効果が大きかったとのこと。 多くの現場で試していただき、ぜひ声を聞かせて下さい。 |

新幹線トンネルの迫め部(アーチ・側壁ジョイント部)の補修工事は、線路内と通路に足場を設置・移動をしながら高い位置で施工を進める。 夜勤の短い時間内で作業と出来形管理が必要だが、施工距離が長い場合時には足場の移動等で作業がせわしくなり、出来形の計測が困難でミスを起こすリスクもある。 そこで伸縮式検束棒の先端にテープガイドを付けて「0」数値が確認できるようにし、もう一本の検束棒の先端に付けた穴を通し計測する工具を作成。  約28mまでの計測が可能とした。  |

検束棒先端の細工。テープの「0」が見えるように工夫(右)、測定値が見えやすくする細工(左)。 リール取付細工(30m巻テープ)  計測状態  出来形の計測が、足場に上がらず下から可能になり、本作業を邪魔することもなく確認出来るようになった。 出来形延長管理及び在庫管理がスムーズに誤りなく実施可能に。 |

社長寸評) 作業手間をヘラスために、道具に目をつけてさまざまな細工をした意欲がすばらしい提案です。「こういうものだから仕方ない」で終わらせず、「改善する」「ヘラス」という決断をするとこうやってアイデアは必ず出るはずです。 鉄道特有のリスクを考えて短絡防止をしているのも配慮が細かい。 |

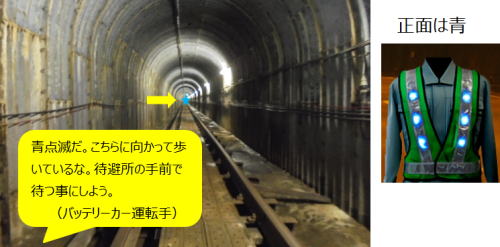

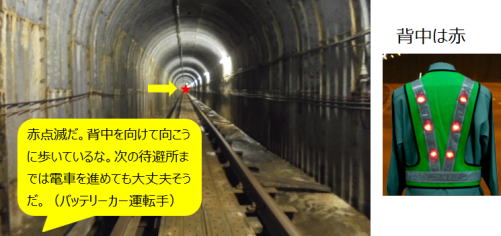

| 各現場で赤や青のLED発光ベストを着用しているが、通常は前後とも同じ色である。 これを正面(胸側)は青、裏面(背中側)は赤、のように一枚のベストの前後の色を変えると、例えばバッテリーカーの運転手から見た時、こちらに向かって歩いている時は青の灯、背中を向けている時は赤の灯、という識別が可能となるのでは。  こちら側を向いているのか背中を向いているのかが分かることでリスク対策出来る作業状況があるので効果の発揮が可能となるはず。 (現在試作品を発注済、なお実際の成果は後日連絡) |

この提案を実施するためには間違いが起きない様に現場に立ち入る全員がこの「前後色違い発光ベスト」を着用するルールにしなければならない。 とりあえず考えすぎるよりも、実際に使用してみれば提案に対するメリット、デメリットが分かるのではないかと思い業者にこの様なベストを発注してみた。 |

社長寸評) これはかなり新しい発想です。遠くの作業者がどちらを向いているかでリスクが異なることに目をつけて、「色を変える」という発想はまさに今年のテーマである「ヘラス思考」だと思います。 実際使ってみての効果に期待します。 |

| 工事看板を設置しやすい箇所がなく、重石を乗せて設置するが固定しているわけではないため、強風時に看板が倒れるリスクがあった。 そこで溶接加工して作成したT字の金具を側溝蓋の穴を利用し引っ掛け、看板の骨組みに固定用の金具を作成し取り付け、荷締用の道具を使用して引っ張り看板を固定する設置装置を作成した。  |

今まで設置しにくかった箇所にも看板が設置出来る様になった。また側溝は外側線より外側で、歩道の側溝も路肩にあるため、通行車の走行の妨げにならず歩行者通路も十分確保できる。 さらに、 ・固定用の道具は看板に使用していない時、荷物の荷締めに使用出来るので無駄がない ・以前から使用している看板用重石と併用することでより安定感が向上する ・蓋2枚に金具を掛けるので側溝蓋が浮き上がる事もない |

社長寸評) リスク、手間を大きくヘラスすばらしい発想です。 これぞヘラス思考。 商品化を検討し調べたところ、わずか1年前に類似の商品が世に出ていることが分かりました。 ↓↓ こちら それでもこうやって実際に商品化されたアイデアを出した発想力は大いに評価したいと思います。 みなさんも負けじと挑んでほしいです。 |

トンネル非常駐車帯のコンクリート打設作業の際、 セントルの移動・セット時、打設済の標準覆工部にセントルの張り出し足場が当たって邪魔になるため、撤去復旧を行うのに手間が掛かった。又坑内に仮置きすると場所が狭くなった。 そこで移動設置の手順を変更し、手間を減らす効率的な作業手順を考えた。 ↓↓詳細は以下 こちら |

張り出し足場の転用が可能になったため、不要な部材は一旦坑外へ搬出することで坑内に存置する材料が減った。又運搬移動の手間がなくなったため時間短縮に繋がった。 | 社長寸評) トンネルに詳しくない方には分かりにくいかもしれませんがよく読んでほしいと思います。 手間を減らそうと知恵を絞った結果、まったく違った視点から1手間なくす手順が「ひらめいた」ような提案です。 難しいパズルを解いたような発想です。 |

| 鉄道工事で使用する軌陸車の昇降時には垂直型の梯子が付いているものもあるが、荷物を積んだりしているので利用出来ない場合があった。又梯子なので荷物を持っての昇降が危険であった。 市販(リースも可)のトラック昇降タラップを借りて使用したら非常に使い勝手が良かった。  折り畳み式で収納もしやすい。 |

梯子と違いステップがきちんとしているので荷物を持って昇降しても安心感がある。 ↓↓ 商品詳細 レンタルのニッケンでリース 6,100円/月 購入 約6万円 |

社長寸評) 今までいろいろな昇降設備を見てきました。これはうまく出来た商品で、他の車両でも効果的だと思います。繰り返し発生する昇降作業ではぜひ導入を検討してほしいです。(左の商品詳細でサイズ等もよく分かります) |

大量のコンクリート板(以下写真で使用) 作成する作業で、組んだ鉄筋を溶接し1体づつ積み重ねていくが、量が多く風が強い場所での作業のため荷崩れの可能性があった。また作業終了時に作成枚数を毎回数える手間もあった。  そこで組んだ鉄筋の中央部にさん木をかませ荷崩れ防止を行った。また一日コンクリートを打つ分の枚数で重ね、さん木の頭にシールを張り枚数を記入した。 |

強風が吹いても荷崩れしにくくなった。  枚数を記載しているので数える時間も手間も減った。 更にコンクリートを打つ枚数の束で置いているので型枠に持っていく際も楽になった。 |

社長寸評) 自分が担当した作業で、少しでもリスクや手間を減らそうとした成果が出ていると思います。 こういう気持ちで仕事に取り組むことが「ヘラス思考」です。 ちょっとした積み重ねですが、やるとやらないでは大違いです。 |

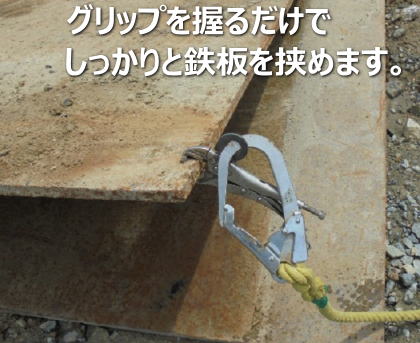

敷き鉄板の敷設時や積込み時、安全対策としてキャッチクランプを用い鉄板に介錯ロープを取付けるが、取付けや取り外しに手間が掛るため、習慣化するには何かしらの対策が必要であった。 バイスグリップ(取っ手を握るとしっかり締め付けられる工具)にM20のワッシャーを溶接し、介錯ロープをワンタッチで取り付けできるよう加工した。  |

バイスグリップを用いることで、ワンタッチで取付け・取り外しが可能になり作業時間を短縮でき、安全に位置合わせ等が可能になった。  |

社長寸評) 手間を減らすことでより安全性を高めた、よいアイデアだと思います。 誰もがやりやすくするという改善が、結果として安全な作業習慣につながっていくという見本です。 これはシンプルで非常によいので各現場でもやってみて下さい。 |

トンネルの中央排水工や非常駐車帯セントル等、随時移動距離が大きな工種の安全意識向上のための寿ブランド掲示をするため、他工種(トンネル掘削)で使用していた看板を反転して再利用し、移動式の安全掲示板を作成した。 掲示物としては、「作業主任者表示」・「KY活動用紙」・「重、動、高、変」・「月間重点項目」を掲示し、緑/白の反射テープで縁取りし、高視認化を図った。 |

緑/白の反射テープで縁取りで高視認 立て看板のため容易に設置・移動が可能で、重機看板等と併用することで作業エリアの高視認化を行うことが出来た。また、元請け・発注者パトロールの際も自社の「安全に対する姿勢」を評価していただくことが出来た。 (他工種看板裏面を再利用)  |

社長寸評) 長いトンネル内で平行に実施する各工種でそれぞれに安全掲示板が作成しようという意欲がまずすばらしい。看板の再利用(リユース)、高視認化など、会社の各方針を取り入れていることも効果大。「魅せて」「選ばれる」提案です。 |

標準部より断面の大きいトンネル分岐部(2箇所)で、先行してコンクリート打設する箇所の型枠延長が41.5mあり、コンクリートポンプを定置式にすると配管の段取り、片付けの手間と時間がかかるため、「ヘラス」方法を検討した。 定置式のコンクリートポンプの使用をやめ、コンクリート投入用の簡易シュートを作製し、発電機(アジテーター用)と共に台車に固定して、その台車とアジテーターを連結して移動しながら、アジテーターから型枠に直接コンクリートを打設出来るようにした。 |

簡易シュートは単管の設置箇所を変えると左右の向きも変更可能。  台車とアジテーターを連結して移動しながらコンクリートを打設。 定置式のコンクリートポンプと配管を使用する方法に比べて、配管の段取りと片づけの手間と時間が省略できた。その分実際の工程も短縮でき、分岐部2箇所を連日で打設完了し、その後の作業が予定より早く開始できる様になった。 |

社長寸評) まさに今までのやり方を一旦ゼロにして、「手間と時間をヘラス」という目的を突き詰めて出たアイデアではないでしょうか。目的がはっきるすると、こうやって知恵が出るのです。 |