→2017年分はこちら

→2016年分はこちら

→2015年分はこちら

→2014年分はこちら

| 提案内容 | 効果 | 参考 |

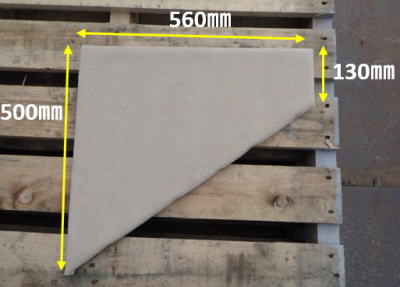

| 現場事務所がない工事などでパソコンを車内で使用する機会が多く、膝の上に乗せて使っていたが、バランスが悪く、マウスも使いづらく、作業効率が悪かった。 厚さ15mmのコンパネを台形に切り、  プロボックス助手席の隙間に差し込むことにより、固定され、しかもプロボックス既設の引き出し台上でマウスが使用できるようにした。  |

社内でパソコンが格段に使い易くなった。 コンパネに布をタッカー(ホームセンターで500円程度)で取り付けることにより、滑り止めになり、見栄えもよくなった。  |

社長寸評) これはとてもよいアイデアです。私もしょっちゅう車内でパソコンを操作しますが、こんな発想もなく不便な状態にすっかり慣れてました。 当社には事務所を設置しない現場も多数あることから、このようなアイデアで書類作業の時間と環境を改善出来るということは非常に有効です。 同意見の方はぜひ真似てください。 |

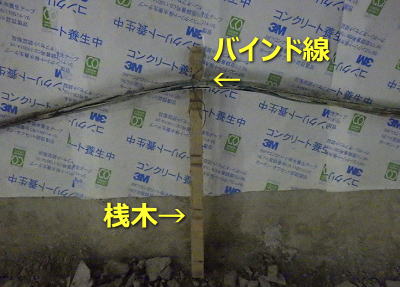

| トンネル覆工打設後の坑内で電線の地這い配線を防ぐため、通常は覆工打設時にアンカーを埋め込んだりコンクリート釘を使用して吊り上げ、電線撤去時はアンカーの穴埋めや釘抜き補修作業が定番だが、せっかくきれいに仕上がった覆工面に跡を付けたり補修の手間をなんとかしたかった。 そこで支保工搬入時に来た桟木(不用材)を使用して、バインド線を使って電線が地這いにならない様に吊り上げた。  |

既設コンクリートに跡を残すようなことがなく、後の補修作業もなくなった。 *トンネル延長が短いトンネル(今回は200m)では可能だが、延長の長いトンネルでは実施が難しいと思う。 |

社長寸評) 「せっかくきれいに仕上げた覆工面」という、品質への真摯な思いから出てきたアイデアでしょう。新しい資材等を購入せず現場にあった素材をリサイクルして再利用ことも意義があります。 方法として使える条件は限られますが、従来の常識に対して疑問を持ってチェンジを実行出来たその姿勢は大いにヒントになります。 |

鉄道工事において、注水削孔における削孔水飛散等による線路の汚れ対策とし、従来ブルーシートで養生を実施していたが、 覆い隠すために路盤の段差が見なくなるため、つまずきや滑りのリスクがあって十分に養生出来なかった。 そこで幅550mmの建築用の透明な養生シート(片面粘着テープ付)と布団はさみを使って、路盤上が見えて安全に、かつ最小限の養生で作業出来るようにした。  |

簡単な設置・撤去が可能な線路の「見える化」が可能となった。 がさばらず、安全に効率よく作業出来るようになり、発注者監督員からの評価を得た。 |

社長寸評) 鉄道工事では常識的になっていたと思われる養生方法ですが、以前からやはり転倒リスクなどは指摘されていました。新たな発想で「見える化」したことでリスクはかなり軽減させたと思えます。常識からの「チェンジ」、のよい事例でしょう。 |

市販品の持込機械届出受理証には、元請会社のネームがないがテプラか手書きでマジック記入しなければならないので、こまめキャラクター寿マーク入りの持込機械受理証ステッカーを作成する。 |

会社アピールになるのと、持込機械の書類に記載のある車両に必ず使用する意識付けも出来るのでは。 | 社長寸評) 現場で常時貼る必要のあるものについて、このようなワンポイントを入れるだけで会社のPRになり、また目にも入りやすくなります。会社で印刷して作成も検討しましたが、使用数量とコストを考えると、それぞれが耐水性シールなどに印刷して使用したほうがよいということになりました。 |

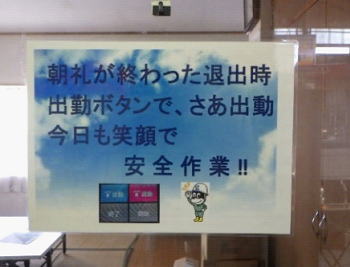

勤怠管理システムの打刻(出勤ボタン)を必ず押し忘れてしまうので、休憩所入口のガラスに呼びかけポスターを掲示し、忘れないようにした。 |

退出する時に必ず目に入るので、忘れ防止につながった。 |

社長寸評) 新しい制度を導入すると、習慣化するまではなかなか定着しにくいものです。そこに問題意識を持って「見える化」したことでエラー防止という解決を導いています。エラーを起こさないという意欲が伝わります。イラスト入りなので目にもつきやすい。 |

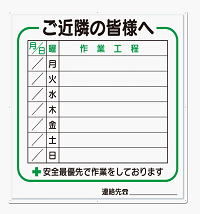

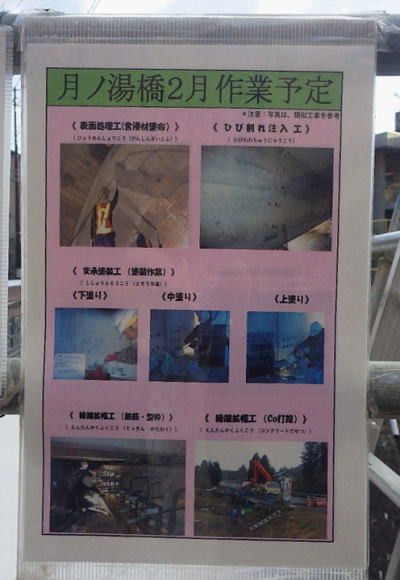

人通りの多い場所での橋梁補修の工事で、ほとんどの工種が橋下の足場内の作業のため、地域住民の方が作業状況を目にする事がなくどんな工事をしているのか疑問を抱くと感じた。 市販の作業工程の説明看板は文字のみで理解が難しいので、  写真入りで読みにくい専門用語にひらがなで読み方を記載した掲示物作成し設置した。  |

現地で足を止めて見る人がいるので感心は示す。 安価に工事に対するイメージアップへの取り組み。 |

社長寸評) 非常に人通りの多い場所での施工で、一般の方の目線をしっかり意識しての改善事例。やさしい目線で配慮した掲示物には、必ず「思い」が伝わる効果があります。 |

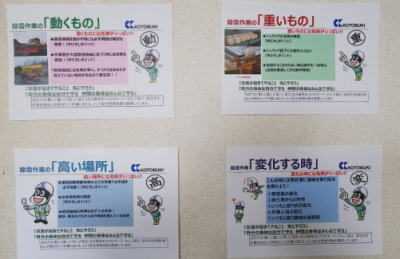

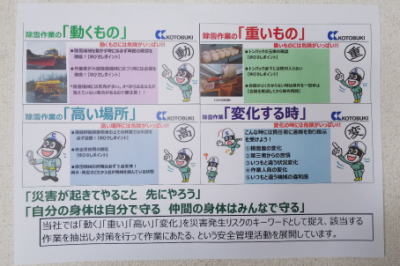

「動・重・高・変』のポスターの下記部分が同じなのに、4枚を同じ所に掲示しているとクドイ印象で、現場事務所内の狭い場所での掲示には不向きだと感じた。 そこで4枚のポスターを1枚にして見やすくした。 |

ポスターがスッキリする。 リースの建物に掲示する時の画びょう穴が減る(掲示し易い) |

社長寸評) 当社の掲示物は「絶対これを」と決めているものは多くないので、現場の環境や条件によって、このように工夫を加えることはよいことです。大事なのは「より伝わること」です。 |

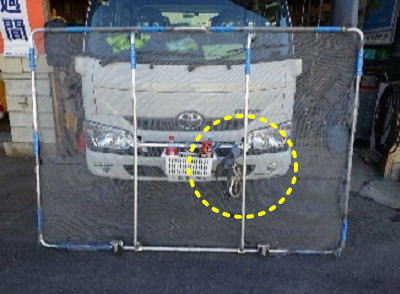

| 夜間作業、トンネル内での歯止めの確認および外し忘れによる歯止め乗り越えによって飛散しての第三者事故の恐れがあった。 そこで既存の歯止めにホームセンター等で販売している蛍光スプレーで塗装し視認性を良くした。  |

現場巡視時には、蛍光色なので歯止めの実施の有無も容易に確認できた。 また、従来よりも目立つので歯止めの外し忘れの減った。 |

社長寸評) こまめな「高視認」は現場も無事故の大きな支えになります。多くの人に心がけていただきたい。 |

| 公道から現場への進入路(約700m)の状態が悪く、車が泥だらけになり、出入り業者から道路整備等の要望があったが、国管理の河川区域内のため整備は困難であり、コストも懸かる。しかし現場の目標に「どこよりもきれいな現場」を掲げているので対策が必要であった 。 現場事務所裏の水のきれいな水路より汲水し、ヤード内に洗車スペースを設け高圧洗浄機にて洗車することにし、さらに荒川に2吋の水中ポンプを据付、散水ホースを取り付けていろんな場面で利用できるようにした。(足場の洗浄、トイレの清掃、重機・工具の洗浄、防火、型枠内の散水等々。) ● 荒川より汲水  |

●洗車 ●足場内洗浄  わざわざ足を運ばないでも必要なときいつでも手軽に洗車できて綺麗な車を維持できるようになった。 現場の目標の一つである「どこよりもきれいな現場」作りの一手段となった。 |

社長寸評) 「どこよりもきれいな現場」という現場の目標を達成しようという意欲が生んだ発想です。こういう場所だから汚れるのは仕方ない、と思っては改善のアイデアは生まれません。 |

国道の視線誘導標を復旧するが、経年劣化やトラックによる接触で、誘導標のレンズ部分だけ脱落してしまうことが多いので、 視線誘導標交換前に、レンズ部分に結束バンドを巻き付けて脱落を防ぐようにした。  |

昨年交換した視線誘導標は、現在のところレンズ部分は脱落していない。 透明な結束バンドで施工しているので目立たない。 |

社長寸評) このような事象があることを知りませんでしたが、透明な結束バンドを使うというアイデアで、成果と見栄えの低下防止を防いだ改善。 |

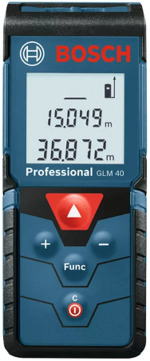

| 河川内での仮桟橋の設置において、支持杭(トンボ)の打設位置を水上に出さなければならない。陸部に逃げ杭を設けるが、直角方向からも交互に確認しながら打込まなければならない。 そこで一方向には光波(トランシット)で通りを見ながら打設するが、  許容が多少あるもう一方はレーザー距離計を使用し、測定しながら打込むようにした。  製品詳細HP |

トンボに通りと距離を正確に出さなければならない光波(トランシット)とは別に、許容が多少ある一方をレーザー距離計で確認することで、トンボの打ち直しの手戻りががなくなり、スムーズな施工となっている。 |

社長寸評) 河川上の厳しい環境での作業ですが、許容が多少ある、という条件に着目して効果的な製品を組み合わせてのアイデアです。 手戻りがなくなれば結果的に安全性も高まります。 |

狭いスペースでの工事写真撮影でミニ黒板を使いたかったが書式が違く使えなかったので、Excelで必要な書式の黒板を作り印刷し、ラミネートしマグネットでミニ黒板に張付け使用できるようにした。 |

●撮影した写真 普通の黒板では一人での撮影も難しく誰か持ってもらったりスペースが狭く撮影が難しかったりしたが、ミニ黒板が使えるようになり作業の手を止めてもらって手伝ってもらう必要もなくなり、狭いスペースでの撮影も楽になった。 作成も難しくないのであらかじめ図形等を入れてから作成すれば黒板の記入時間も短縮出来る。 |

社長寸評) 作業の環境や条件によって、不便が生じることは多々あります。時間をかけてちょっと工夫をすることで全体的な時間を短縮することになります。 |

| トンネル底盤に深さ9m削孔後のスライム処理の管理方法を検討。 鋼尺の先に電工バンドで、鋼尺が緩まないための重し替わりのナットと、スライムの中に沈まないためのスポンジを結束する事で、スライムの位置を簡単に数値化できるようにした。  |

削孔深さとスライムの厚さを具体的にスライム処理(バキューム)員に指示できるようになり納得して作業するようになった。 発注者に対してのスライム管理方法及びスライム処理方法を説明がしやすくなった。 |

社長寸評) 特殊な作業条件の中でなんとかやりやすくしようという意欲から生まれた改善だと思います。重しとスポンジを組み合わせるというのが面白い。 最初は嫌がった作業者のみなさんも簡単なので使うようになったとのこと。 |

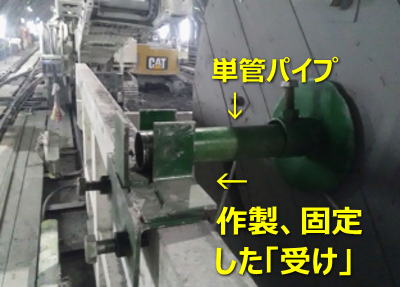

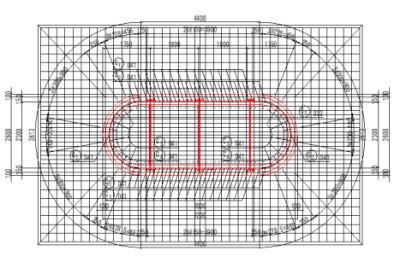

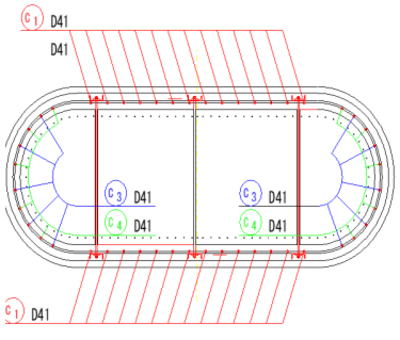

| レール工法によるトンネル掘削では、延長が進むに連れて掘削機械で使用するドラムに巻かれた電線を延伸する作業がある。 以前は平台車上に架台を置き電線のドラムを載せて回転させながら延伸を行っていたが、今回はズリ出し用のズリ鋼車を使用しているので、その荷台にアングル等の鋼材で電線ドラムの「受け」を作製しボルトで鋼車に取り付けて、単管パイプを通した電線ドラムを「受け」部に載せ、鋼車の中で一人もしくは二人でドラムを回転させて移動しながら電線を設置していく様にした。 ●ズリ鋼車の左右に取り付けてボルトで締め付けて固定し、単管パイプが縦横にズレる事を防止できる様な形状の「受け」。  |

ズリ鋼車は頑丈なので安定した状態で作業できる。  改良を重ね、ドラムの縦ズレ、横ズレを防止できる形とした事により、挟まれ災害のリスクも減った。 また架台よりもコンパクトなので坑内の置き場に悩む事もない。 |

社長寸評) 改善を重ねて「よりよいものを」という意識がよく分かります。ブレ止めもあるので、安心して作業出来るアイデアだと思います。。 |

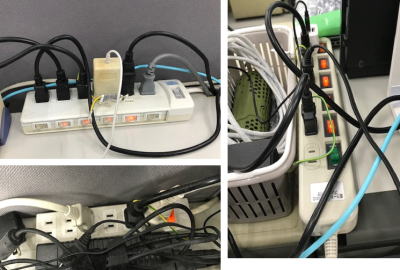

電源タップに色々なコンセントが挿さっており、何のコンセントかわかりづらくなっていたので、 それぞれの電源ケーブルに表示をつけてすぐわかるようにした。 |

何のコンセントかすぐわかり、間違えて抜く可能性もなくなった。 |

社長寸評) 確かに事務所や自宅でもやれることです。ちょっと手間かけるだけで、最終的には無駄な時間がなくなるでしょう。 |

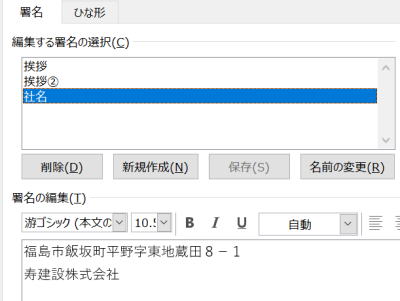

| メール文章を作成する際、いつも同じ文章を入力する、または、定型の文章パターンがある場合、毎度入力するのが手間で、前に送信したメール本文を再利用しようとして修正ミスが発生する場合がある。 メールの「署名機能」を利用し、署名作成で再利用頻度が高い文章を登録(複数も可能)しておき使用する。  |

●この画面で複数の登録が可能 入力の手間を省く、再利用した文章の修正ミスを軽減する。 |

社長寸評) 住所氏名だけで使うものと思い込んでいましたが、定型文、よく使う文章なども登録して使えるのですね。 私は早速登録しました。 メールのミス防止になります。 |

| 現場事務所で打ち合わせをする際にモニターやプロジェクターがなく、資料をたくさん印刷するしかない場合、携帯プロジェクターを使うということもありでは? 「手のひらプロジェクター MobileCinema i70」  携帯バッテリーとして活用ができ、スマートフォンがある場合は、パソコンだけでなくスマートフォンの画面を携帯プロジェクターで投影できる。 ■明るさ:最大70ルーメン (参考)本社会議室プロジェクターは3400ルーメン ■価格: 約4万円 |

投影時間やバッテリー残量の制限はあるが、どこでもパソコンの画面やスマートフォンの画面を投影したり、取引先でのプレゼンをスマートに進めることができる。 |

社長寸評) やや暗めですが、たとえば夜間の鉄道工事などで使える機会があるのでは? これだけ小さいと他にも使い道があるように思います。 |

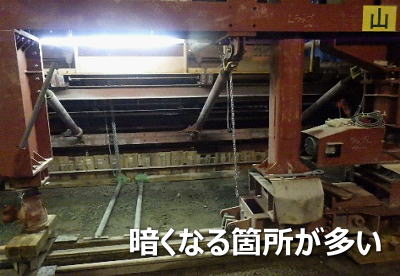

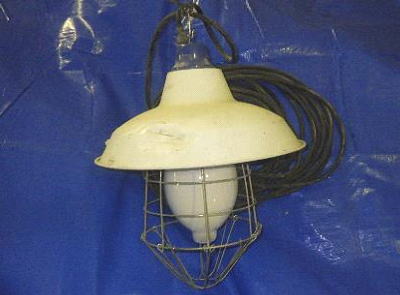

トンネル覆工におけるセントルの下げ猫部の照明は通常蛍光灯だが、全体的に暗く一部影になるところがあり、作業がしにくい箇所も出てくる。 また、ターンバックルを取り外し折り畳む際には邪魔になり、照明器具を破損し交換や取り外し取付けの手間があった。 そこで下げ猫部の照明を蛍光灯から懸垂灯に変えた。  |

懸垂灯だと作業エリアが全体的明るくなり、一部暗い箇所も出来にくくなり、作業もし易くなり、器具の破損もなくなった。照明器具の数も減らせた。 ●改善前  ●改善後  |

社長寸評) 「これはこういうもの」という感覚をなくし、何が目的か、何が必要か、と考えるとこのような発想が出るという見本だと思います。 固定観念を振り払えば、アイデアはこのようにいろいろ浮かぶはずです。 |

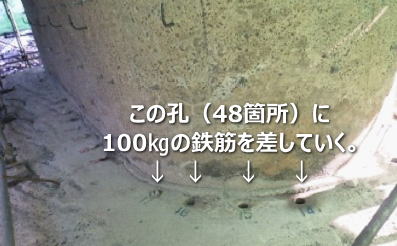

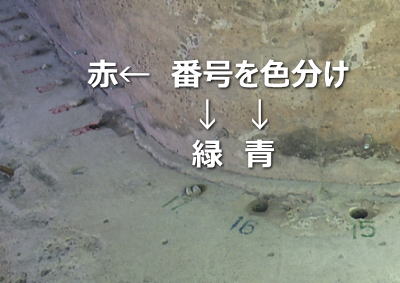

橋脚巻立て工で1橋脚あたり48箇所のアンカー孔に人力で鉄筋(主筋)を立て込むのだが、鉄筋の長さが3種類あり、間違って建て込むと重さ100kgある鉄筋を入れ替えなければならない。 個所ごとに長さの異なる鉄筋を設計書(細かくてとにかく見ずらい)でいちいち確認しるのも負担が大きく、間違って入れ替えることもあった。 そこで削孔番号を書く数字をを鉄筋の種類に分けて赤青緑の三色に決め、作業員さんには色分けし簡易化した図面を渡したことでどの位置にどの長さの主筋を差し込むかが一目でわかるようにした。  |

●原設計書(鉄筋の種類の違いが分かりにくい) ↓●色分けした図面  色分けによる「見える化」をしたことで間違いがなくなった。 また作業員さんに「建て込む時に色分けしてあったのでわかりやすかった。」という意見をもらえた。 結果管理側も楽になった。 |

社長寸評) 「見える化」というと安全的な発想をしがちですが、このように作業効率をよくする手段としても使えるのです。 手間を大きく軽減し、効果の大きな改善で、結果鉄筋の入れ替えがなくなったり作業時間を短縮することで安全性も高まることになります。 各現場での面倒な作業も、このような発想で改善できないか、ヒントになると思います。 |

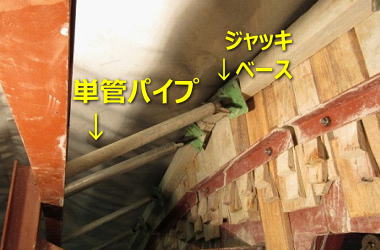

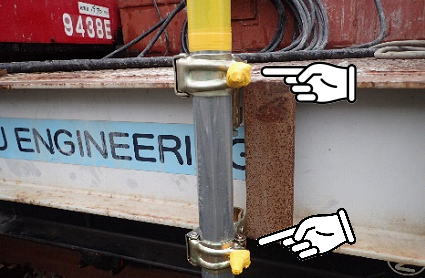

トンネル工事における、セントル褄(つま)枠・差し褄組立の際時、固定するのに毎回バタ角を丸ノコ等で加工し長さを調整していたが 「時間がかかる」「材料を多く消費する」「不要材が多く出る」という問題点があった。 そこでバタ角の使用を止め、単管パイプ・ジャッキベースを使用し調整可能とした。  |

角材を加工するのではなくジャッキベースで長さを調整するので作業効率がアップし、毎回出ていた木くず等不要材の削減につながり、トータルコストも削減した。  単管パイプにアングルを溶接しレールに固定できるようにした。 |

社長寸評) 改善した後の大きな効果(作業性、材料無駄・コスト削減)を見ると、これまで「固定観念」に縛られていた作業方法だったことがよく分かります。少しでも安全で効率よい作業にしようという意欲があればこのような知恵が出るのでしょう。 |

| トンネル覆工作業におけるセントル脱型時の検測ピン抜き忘れ防止として、確認喚起の掲示物を作成し、セントルをダウン・移動する時に使用するリモコンを掛けられるようにボードを設置。 脱型前に確認したら確認の有無を表示(札をひっくり返す)し、脱型作業に取り掛かる手順にした。   |

セントルダウン・移動のリモコンを掛けられるようにしたことでダウン前に必ず掲示物が目に入るようにしたことで、抜き忘れのリスクをなくした。 |

社長寸評) 忘れがちなリスクに対し、見える化を含めて忘れないような「手順」を作っているのが効果的。 掲示物を貼るだけでなく、セントルの移動前に必ず確認するように使用するリモコンの配置を組み合わせ、確認の札をひっくり返す、というサイクルにしたのがすばらしいアイデアだと思います。 |

鉄道トンネル補修用車両の手摺り設置で使用したクランプに衣類や資機材等が引掛り、破れたりケガをする恐れがある。 本来ならばクランプカバーを使用し対策するところだが鉄道の保守用車なので移動の際に振動で外れ線路内に落下する恐れがあるので、クランプ締付け部に黄色テープを巻き引掛り防止をした。 |

テープを巻くことにより衣類等が引っかかったりすることがなくなった。黄色なので高視認化にもなった。 |

社長寸評) 通常ならクランプカバーの使用に対し、現場条件特有のリスクを配慮しているのが強い安全意識の表れと分かる改善事例です。 |

夜間の鉄道トンネル補修に使用する車両に設置した手摺(単管パイプ)が光や角度により確認がしにくいリスクがあったので、手摺りに黄色ガムテープを貼り付け高視認化を図った。 |

高視認化したことでリスクは低減した。 ペンキ塗装を検討したが施工場所の気温が低くペンキが乾きにくいため黄色ガムテープを貼り付けることにした。テープが剥がれたり破れたり色褪せしてもすぐに貼り直しができる。 |

社長寸評) 高視認化にもいろいろな方法があり、現場条件によって工夫をしてより高い効果を求めるべきです。 より高いことを思案して黄色テープを使用しているのがポイントでしょう。 |

夜間の鉄道補修工事において、暗さと雪により視認性が悪く、白黒の色分けだけであった既設のレールの分岐器の開通方向の確認が見えにくかった。(レバーで白黒が逆転し進行方向を示す表示) 保守用車のライトや懐中電灯に反射して光るように反射テープを貼って視認性を上げた。  記号として || が進行方向を示すようにしている。 |

目視確認は前提だが、補助手段として視認性を向上させることでエラー対策になる。 |

社長寸評) 以前も分岐器の見える化の改善事例がありましたが、こちらは夜勤で暗い箇所での反射による「高視認化」でのエラー防止です。 ただの反射だけでなく、記号での見える化もプラスしたのがよいです。 |

適度な重さの文鎮(事務用品)がなかったので、現場にあったフレアー溶接のサンプルがちょうど良い重さだったので包装して文鎮にしてみた。  |

リサイクル(普段は処分するので、再利用)で必要品をまかなえた。 大きさが手ごろで 使いやすい。  |

社長寸評) 必要なものをリサイクルして作ることで無駄な出費を省いたアイデアだです。 遊び心もあります。 |

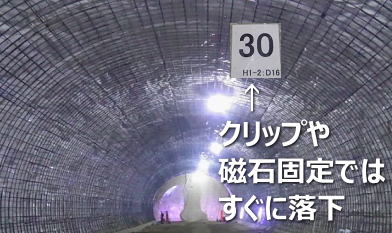

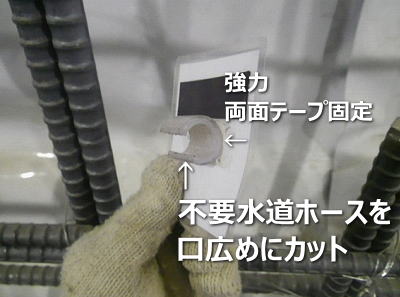

| 鉄筋配筋の本数確認写真時に数が分かるよう数字を記載したプレート(ラミネートにて作成)を鉄筋に取り付ける際、洗濯バサミ等のクリップタイプや、結束線等で固定をしていたが、手間を省くため磁石を貼付け鉄筋に固定した。 しかし、加工できる磁石では磁力が弱くトンネル上部へ取付けると重力に負け落下することが頻繁にみられ、何回も付け直すという無駄な作業が生じた。  そこで不要になった水道ホースを加工し、強力両面テープでプレートに固定して、鉄筋へはめ込んで取付けるようにした。  |

ホースが鉄筋へしっかりと噛み合わさるためトンネル上部で下向きに取り付けても落下することがなくなり、無駄なやり直し作業を省くことができた。 ホースを加工し、強力両面テープで固定することで、取り外す際に剥がれることない。 ホースが柔軟な為、D16~D25の鉄筋に対応可能。 |

社長寸評) 日々の業務の中、このような無駄な「手間」があるはずです。 それを「仕方ない」と済ますか、「なんとか出来ないか」と考えるかで、仕事の方向はまったく異なります。 こうした改善の積み重ねが「働き方改革」につながるはずです。 これは他現場でも応用が利くでしょう。 |

| トンネル覆工で使用する移動式型枠(セントル)の既設昇降階段には立入禁止措置の設備がされておらず、チェーン等を設置すると閉め忘れが多いなどの問題点があった。 そこでバネ付きの蝶番を溶接し手を使わなくても自動的に開閉できるようにし、両面にそれぞれのルールを表示した。  |

常に立入禁止措置がされている状態になるので忘れることはなく、明確な見える化もしたことで注意喚起にもつながった。  両側に設置 |

社長寸評) 現場の安全ルールを徹底させたい、という意欲を感じる提案です。 「こうしたい」というイメージが出来ると このようにいろんな材料を見つけるきっかけになります。 「意欲」が改善を生む、という事例です。 |

覆工コンクリート打設時にラップ側に設置するゴム目地が、脱型時になかなか取りづらく、角の部分が欠けたりして苦労していた。 通常はケレンを行いそのまま取り付けていたが、設置前にゴム目地にグリスを塗り、取り外す時にスムーズに外れるようにした。  |

脱型時にゴム目地がスムーズに外れるので角の破損も少なく、補修も減った。 取り外しがスムーズで補修もないので時間短縮にもなった。 |

社長寸評) このようなアーチ目地部の欠損により、開通後にFRPメッシュなどで剥落防止することが実はよくあります。 それらを未然に防ぎ、しかも作業時間短縮するという、効果大の事例です。 いずれ発注者にも知ってもらうようにしたいと思います。 |

レール工法によるトンネル掘削でズリピットにズリを排出する際、運んできたエアバッグ式ズリ鋼車を所定の位置で稼働させると軌条上部にズリが落ちてしまい、そのまま鋼車を移動させると脱線するのでその都度ズリを片づける必要があった。  軌条にズリが落ちなくするため、鋼車の排出口の下部にアングルと鉄板を取り付けてシュートの様な形にし、さらにレールからズリピット方向へ傾斜をつけて鉄板を設置してズリが滑る様にした。  |

鋼車のズリを排出した際、排出口下部に取り付けたシュートに沿ってズリが落ちていくので軌条にズリが落ちなくなった。また、レールから傾斜で設置した鉄板があるので軌条脇にこぼれたズリを片づける手間もなくなった。 ●シュート取付状態図  |

社長寸評) トンネル掘削の繰り返し作業においてはちょっとした手間時間も積み重なると莫大な時間の無駄になり、さらには安全上のリスクにもなります。妥協せずに「だったらどうしよう」と考え、2箇所に手を加えて確実に「問題解決」した、「チェンジ意欲」に満ちた改善でしょう。 |

プレキャストインバート設置工事において、夜間にインバートを設置し、片側車線を埋め戻し、日中は片側交互通行としなければならない。その際、設置したインバートと既設親杭との間はインバート側に親杭がないため、(プレキャスト設置時支障する為撤去している)大型土嚢を積み上げ、土留めとしていた。 しかし大型土嚢では、埋め戻し転圧の際に土嚢に変形・破れが生じ、転圧が十分に出来ない恐れがあった。また、大型土嚢を6つ程度使用する為、置き場の確保が難しく、遠くから移動しなければならない手間が生じていた。 そこでH型鋼を加工し、プレキャストインバート側に設置、親杭として鋼矢板固定に使用した。固定方法として、設置したプレキャストインバートの連結金具取付用ボルトを利用した。 |

大型土嚢を使用しないため、転圧を十分に実施できるようになり、また土嚢の移動運搬作業がなくなり、作業時間が大幅に短縮された。土嚢の吊り上げ作業も行う必要がなくなったので、安全性も向上した。 プレキャストインバートの連結箇所は5か所あり、鋼材を設置する為に外すのは一か所のみ。裏込め硬化後に設置する為、支障はない。連結金具は次工程において鋼材を外した際に取り付ける手順としている。 |

社長寸評) 埋め戻しによる片側通行交通開放という大きなリスク、そして大型土嚢移動という手間を、発想の転換で大きく効果を上げたすばらしい改善だと思います。 作業の目的、優先順位などをよく考えたからこそ生まれる発想ではないでしょうか。 |

通常の点導水-N工法ではコアマシンの支柱を監査路(歩道部)の路盤にアンカーを打ち込み固定するが、 コンクリートの厚さが5cmしかなかった支柱が完全に固定出来ずガタツキが出た。 固定方法としては他に吸盤方式もあるが、路盤に凹凸がある場合は出来ないので、コアマシンの支柱を側壁部に固定しガタツキをなくした。  |

ガタツキがなくスムーズに削孔できた。 今後監査路からの固定が困難の場合は側壁支柱固定工法すれば可能になり作業が安全である。 *通常は壁面に90°の水平削孔は行われているが、角度付を設置したのは業界初ではないか? |

社長寸評) まさに「逆転の発想」での改善。何か困ったら「上と下をひっくり返し」、「押してダメなら引いてみな」というような発想が以外に大きなヒントになったりします。そんな見事な発想の改善事例です。 |

川への仮桟橋の施工において、仮桟橋の幅が6m、施工のためのクローラークレーンの幅が5mと歩行者通路の確保が困難であった。作業中にクレーンの脇を通るのに見えるか聞こえるの合図方法がないと接触リスクが高かった。 クローラークレーンは常に後ろ向きで視界に合図を送ることができなかったため、音で知らせる呼子が良いかと思ったが、以前他現場で使用していたトラック誘導の「電子ホイッスル」がかなり高い音で響くので採用し、掲示物を使ってルール化した。  |

クローラークレーンの先で作業しているバイブロハンマーのユニット操作オペに合図を送り、認識させようと思ったが、高い音なので作業中のクローラークレーンオペにも聞こえクラクション合図との連携も取れた。ユニット操作オペとも認識が取れたため、聞こえる化が実現でき、通行時のリスクのない手順にすることが出来た。 |

社長寸評) 重機接触事故のリスクに対し、社内での事例をヒントに、さらに明確な手順と配置の見える化をして「見える手順」にした非常に効果的なアイデアだと思います。 このように組み合わせによる「見える手順」は今後のヒントになるのでは? ぜひ参考にして各現場でも検討ください。 |

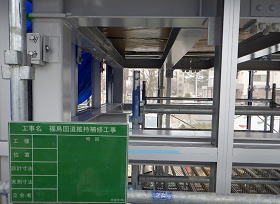

| 「天神橋橋梁耐震補強工事」は、下部工と上部工が別発注され当社で両工事受注した。設計の中でどちらも2基ずつの工事名標示板が計上されていたが、現地は看板を立てるスペースが少なく、同じ看板を同じ場所に2枚設置するのが困難で、しかも一般市民にとっては理解が難しい。 そこで両工事とも当社が受注しているので、先に受注した下部工で工事名標示板を作成し、後の上部工では発注者と協議し減としてもらい(工事名標示板加算額:8,000円)、2工事分を1基にした。 |

看板の立てる場所も限られた中、違和感もなくスッキリと設置でき、公衆の目線(認識)からもよい結果となった。 |

社長寸評) 以前から問題視していた看板の複数設置に対し、しっかり発注者と協議して実行した例。 できるだけこうすべきです。 複数社でも実施した事例もあるので、みなさんも市民目線でぜひ取り組んでください。 |

| 残土運搬に用いる大型重機への昇降時、昇降手摺が雨や泥で滑りやすく、またステップ1段目が高い位置にあるので踏み外すと転倒しケガをする恐れがあった。 そこでビニールテープを重機昇降手摺に螺旋状に巻き付け見える化を行い、ステップとステップの間に「三点支持ヨシ!」のゆびさしの事項を印刷し貼り付け、注意喚起を行った。  |

昇降の際、ゆびさし確認をしやすく「見える化」した事でリスクが減少した。濃霧・雨の多い施工箇所なので目立つ様に黒地に黄テープを使用し高視認化した。ワイヤー点検色用ビニールテープを使ったので雨等で剥がれてもすぐ貼り替える事が可能。 |

社長寸評) 繰り返し作業上のリスクを見逃さず「見える化」「高視認」という、当社でいう「良視」の発想による明解な改善です。 「ゆびさし」を手順に入れて習慣化すれば相当リスクは減ります。 |

橋梁補修で、橋脚部掘削した2ヶ所の橋脚で湧水により常時水中ポンプを使用していた。分電盤からポンプを繋げているキャプタイヤケーブルがどちらの橋脚に繋がっているか不明確でいちいち確認するのが手間であった。 仙台銘板で販売している、電気関係標識ステッカーに  「どの橋脚か」、「何に繋がっているか」明示しキャプタイヤケーブルに貼りつけてみた。 |

目につきやすい黄色で視認性が高く、すぐにどこの橋脚か、水中ポンプに繋がっているかが一目で分かるようになり、確認する手間が減った。 |

社長寸評) 現場における不便をしっかり問題意識として捉えたことが、既製品にひと手間加えることで明解な改善となった取り組みといえます。 「チェンジ意欲」が伝わります。 |

事務所から道路に出る際に安全掲示板が死角となって右側が見えづらくなくなり、出る際に車の鼻先が出てしまい対向車からクラクションを鳴らされてしまった。 市販で販売しているカーブミラーを事務所出入り口の向かい側に設置した。  |

設置したことにより走行車の有無が把握でき、出入りの際事故のリスクが低減した。 |

社長寸評) 「ヒヤリハット」をすぐに行動にした行動力がすばらしい。 減らせないリスクはないはず。なにごとも実行、実践です。 |

| 事故の瞬間や「あおり運転」の対策として使用されるドライブレコーダーを今年会社で設置したが、実際後続車があおってきた際、前に設置しているので証拠映像は撮れず、ドラレコの存在に気付かない可能性があるのであおり運転の被害に合う可能性はあり、交通事故の要因にもなる。 そこで、前後の車に見える位置にドラレコで録画中であることを示すステッカーやマグネットなどを取り付ければ、煽ってきた後続車などに「ドラレコで録画中だぞ」というけん制になる。   |

ネットで見てみるとステッカータイプ、マグネットタイプ、吸盤タイプなどがあり種類も豊富で値段も安価である。 |

社長寸評) 昨年からよく話題になっている「あおり運転」ですが、私自身はそのリスクを考えたことありませんでした。 社会問題を自分のことにも重ねて見る姿勢がよいです。 しかも効果的な手法だと思います。 各自やってもらってもよいですが、会社としてのルールも決める予定です。 |

手洗い場において水タンクの蛇口で手を洗うが、位置が奥でしかもタンク内の水が出やすいようにやや傾斜をつけていたため、水が出る方向が反対方向になっていて不便であった。 ダイソーで販売している蛇口サポートを  手洗い場の水タンクに設置した。 |

ベルトがあり蛇口付近に取付・固定出来、長さも調節できる。水は受けから流れ手元に届く。 水が手元に届き、手洗いしやすくなった。値段も1個108円(税込)と安価であり、見栄え的もよく、取外しも容易である。  |

社長寸評) ちょっとした手間も、積み重ねると大きな無駄になるものです。「手洗いがしにくい」という点にも問題意識を持ったからこそ、この商品が目に入ったのでしょう。かなり効果的です。 面倒くさがって手洗いをせずにのインフルエンザ感染を防止しているかもしれません。 |

| 建設中トンネル内でコンクリート打設前や機械据付前の床付け高さ確認を、土平間の基準点に水糸を張り、スケールや簡易定規を使用し確認していたが、補助作業員が重機バケット等に接近して高さを確認することになり、接触災害のリスクがあった。 バケットにスプレーマーキングを全周行い、  墨出しレーザーを基準高さにセット、レーザー照射し、バケットで高さの確認をオペが操作しながら自ら行えるようにした。  |

太陽光下ではレーザー光の確認は難しいが、坑内でははっきりとレーザー光が確認できるので、バケットにあたるレーザー光で高さ確認し床付けがスムーズに行えるようになった。 また、重機稼働中は徹底して人払いを行うことが可能となり、接触リスクを大幅に低減できた。 |

社長寸評) これは今までにないすばらしい発想です。安全性、作業性ともに大きな成果があります。 従来作業を「これはこういうもの」と思いこまず、作業の目的や性質と、「安全」「効率」などを配慮すればこのような知恵が生まれるのです。 みなさんも大いに参考やヒントにしていただきたい提案です! |

トンネル工事でのアジテーターカー使用後、当初は3番線(ズリピット隣の軌道)にて水洗いし、洗い水はズリピットに投入する計画であったが、実作業では4番線(ズリピットから2.2m離れ)に配置することになった。 そのため清掃後、洗い水や内部に残っている骨材等の処理の対策が必要となった。 そこで桟木とタキロンを使用して3分割式の斜めシュートを作成し、2.2m先のズリピットに洗い水を排出できるようにした。  |

4番線からでもアジテーターの洗い水をほとんどこぼさずにズリピットへ導くことができ、車両移動の支障にならない場所での清掃が可能となった。 また、分割式にしたことにより、一人で容易に運搬・組立可能で保管スペースも小さくなり、狭い作業坑内を有効に使用することができた。  |

社長寸評) 作業条件が悪くなったことに悲観せず、前向きに改善しようという姿勢がまず嬉しいです。そして以前の提案を参考に(?)実践して大きな効果を上げていると思います。 特に収納性を高めるために3分割したのはいいアイデアです。整理整頓癖がついている証拠ではないでしょうか。 |

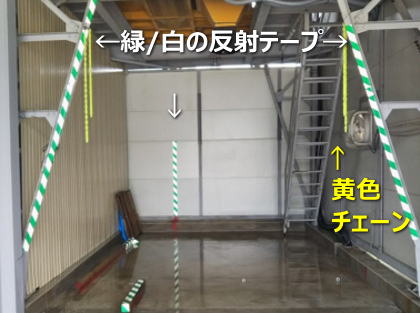

バッチャープラントにトラミキをバックで進入させる際、タイヤの位置合わせラインをスプレーにて明示していた。騒音対策のため防音ハウスが前面に設置されたプラントなので、奥行きがあって太陽光が入らず、内部が非常に暗く感じ、スプレーのラインを確認することが容易ではなかった。 照明を増設したが視認性が向上しなかったため、緑/白の反射テープを各所に張り、高視認化を行なった。 |

反射テープが外部から差し込む光で反射し大幅に視認性が向上したことで、タイヤを合わせる位置確認が容易になり、接触のリスクを低減出来、スムーズなトラミキのセットによりサイクル時間の短縮が可能になった |

社長寸評) 「高視認」を上手に取り入れ、非常に効果的な改善です。 特に壁の部分にまで貼って目線を追いやすくした工夫は秀逸です。 |

| 中央分離帯のガードレール支柱に防錆シート(380×300)を貼り付ける作業で、プライマーを塗ってからの貼付けはやり直しがきかないため正確な墨出しが必要になるが、以前の業者はうまくいかなくてシワになることが多かった。 そこで定規として支柱サイズに合う雨樋を切断したものを合わせて貼付けところキレイに貼ることが出来るようになった。  |

以前より非常にきれいに、貼れるようになり、発注担当者からもお褒めの言葉をいただいた。 |

社長寸評) なかなか気づかない品質の問題点に着目し、具体的で効果的な改善を実施し、成果を上げた事例です。 発注者さんからの評価は改善による信頼そのもの。 |

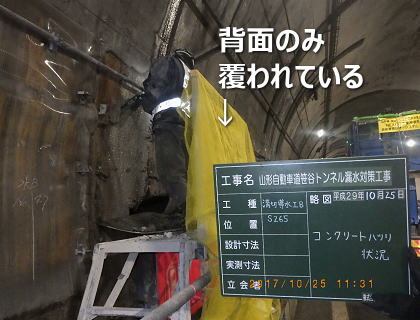

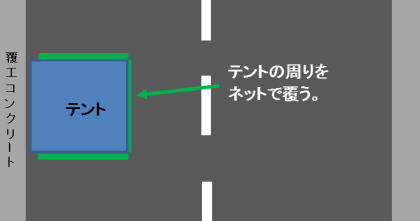

点導水の導水部ハツリ作業時、飛散防止ネットを設置していたが、ネットが一辺しか覆っていないためハツリ殻が隙間から飛散していた。(ブレーカーが横方向のためハツリガードの使用が困難) アウトドア用品のテント(ホームセンターで1万円程度)を使用し、3方向にネットを設置しテント内でハツリ作業を行うことで、殻の飛散防止を確実にできるのでは。 ●イメージ図  |

はつり作業時の飛散防止がこれまで以上に確実になる。 また点導水のハツリ作業だけでなく、橋梁の伸縮装置のハツリ・舗装のパッチング作業時の飛散防止としてハツリガードと兼用すれば殻の飛散する可能性がなくなるのではないか? 作業スペースを十分に確保できるので、無理な体勢での作業が減る。 |

社長寸評) これまでいろんな発想で取り組んできたはつり作業の飛散防止ですが、これはまた面白い発想です。 まずどこかの現場で実施し、その中から利点や問題点を見出して検討したいと思います。こういう「ヒント」の提案も大歓迎ですし、みなさんも検討下さい。。 |

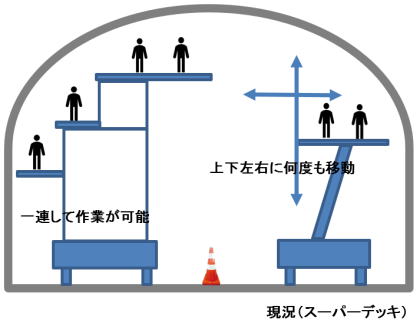

トンネル補強・補修工事では高所作業車(スーパーデッキ9.9m)を使用することが多いが、施工時にこまめに移動させる必要があり、時間のロスが多い。 ローラージャッキのものを使用する時にはアウトリガーの張出ができないため作業半径が小さくなり車両の移動をこまめに行わなくてはならなかった。 ネクスコ西日本のEマルチ点検車や鉄道工事に使用するXリフトのような作業台車  を導入すればトンネル半断面の作業を一連してできるのではないか? |

2から3人でしかできなかった作業が、4~5人以上かけて作業できるので規制日数が大幅に削減できるのでは? デッキの移動時間がなくなるので作業にかかれる時間が多くなり、日当たりの作業量が増加すると思われる。 |

社長寸評) これはまだ実施してはいない、こうしてはどうだろうという提案です。確かにいつも効率が悪いと思いつつ改善案はあまりなかったテーマです。 今後会社として具体的にどうするかはしっかり検討したいと思いますが、このような根本的なことに対する問題意識はとても大事です。 |

中央分離帯シールコンクリート打設時、支柱部幅が狭く数量が0.015m3しかないため シュート打設では量の調整が難しいので、一輪のネコ車で受けてスコップで打設しようとしたが不安定で取り出しにくく、2輪台車に安定した舟を載せてスコップ打設とした。  |

実際に使用すると、安定性がある代わりに勾配のあるところで運びにくいため、ネコ車より安定して多く運べる資材運びに使用とした。  |

社長寸評) 非常に特殊な作業条件の中での知恵です。 結果打設には不向きだったようですが、別の利用価値を見出したのは意義があります。 何か新しい取り組みをすると、思うようにいかなくても違う利点が見つかることがある、という事例ではないでしょうか。 |

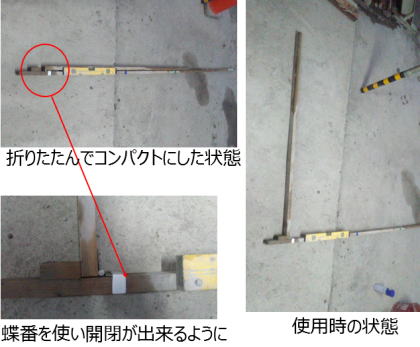

| トンネル掘削が支保工なし(無普請)区間になると、通常は自動マーキングシステム等で掘削断面のマーキングを行うのだが、その設備がない為左右に飛ばしている定点式のレーザーを基準に、定規を使用してSLのセンター点(ぶん回しの起点)を墨出ししなければならない。図面通りの定規を作製しようとすると、寸法的に坑内に置いておくにはジャマになる形状になってしまう。 そこで定規が折りたためる様な形状にして作製してみた。  材料は元々現場にあった蝶番や水平器を使用したので新たな費用はかかっていない。 |

↓↓  ↓↓  定規は折りたたんでジャンボに置いておけるので作業に取り掛かるまでの時間が少なく、起点を出す際も簡単でスムーズに作業ができる。ジャンボに置けるので発破で破損する事もない。 |

社長寸評) まさに「発想」が見事な提案でしょう。支保工のない区間での、いわゆる「ぶん回し」(コンパス式の墨出し)を効率的にしよう、という強い信念から生まれた発想だと感じました。 なんとかしよう、という気持ちがあればこのような柔軟な発想が生まれるはずなのです。 多くの方に見習ってほしい姿勢です。 |

吹付用バッチャープラント内の骨材ピットの容量が少なく、昼夜分で必要量な骨材には足りなくなるので、昼勤時に骨材ピットからこぼれる位にストックし、こぼれた骨材をBHでかきあげてピットに納めていたが、その際どうしても路盤の不純物が混ざってしまい、吹付時のロボットでの詰まりの原因になったり、こぼれた骨材がムダになっていた。 そこで土砂路盤だった骨材ピット前に敷鉄板を敷設し、鉄板上は常にきれいに整備する様にして、鉄板上にこぼれた骨材はBHの排土板でピット内に押し込む形にした。  |

↓↓  排土板でこぼれた砂を押し込む ↓↓  押し込んだ後はスコップで軽く掃除するだけ 鉄板上にこぼれた骨材をBHの排土板で押し込む事により、下が土砂路盤だった時と比べ不純物が混じる事が少なくなった。 また鉄板上の骨材はピット内にほぼ入れる事ができるので骨材のムダがなくなった。 |

社長寸評) 不便、無駄とは誰もが感じながらもどうしてもなかなかそこまで配慮が届かない部分だったのでしょう。そこにしっかり着目してちょっと知恵をひねることで具体的な成果の出た改善です。こういう意識こそが「チェンジ意欲」だと思います。 |

トンネル現場の一般道出入り口付近はカーブ区間とも重なって危険なので 大型車両の出入り時はセンサー式の回転灯とブザーで一般車両に知らせるようにしていたが、センサー式なので車両の出入りがないと回転灯もブザーもならないのだが、状況によっては注意喚起の必要場面もあった。 そこで2箇所に手動式スイッチを設けて、朝夕の通勤帯(大型車両の通行時間外)など危険を感じる際は、交通誘導員の判断で手動により回転灯とブザーを鳴らして徐行を促せるようにした。  |

センサーが動作しない朝などの通勤時間帯でも手動で安全運転の注意喚起が出来るようになった。 また、現場から一般車両に出る大型ダンプなどには桟橋手前で一旦停止し手動でスイッチを入れ回転灯・ブザーと操作するというルールを作った事により(「スイッチを押して下さい」の掲示板設置)、確実に一時停止を行うことで確実なタイヤの水洗い清掃にも繋がった(センサーの時はついついやらないこともあった)。  |

社長寸評) なるほど、センサーだけでは足りずに手動による操作をしたほうがいい場合もあるのですね。面白い視点でした。また手動ルールにしたことで確実なタイヤ清掃につながったというのは、大きなヒントです。 なんでも自動ではなく、あえて不便にして習慣化させる方法もあるということです。 |

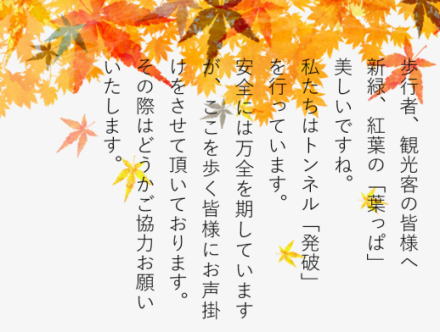

| これから紅葉のため観光客や歩行者が多くなる事が予想される景勝地のすぐ近くでトンネルの発破掘削を行っている。現場前の歩道を通行する歩行者に対して、既製の看板以外で発破現場が近い事を周知できないか検討。 少しでも興味をひく様な、文面を工夫したオリジナルの掲示物を作製して、歩道の見えやすい場所に掲示とした。  |

すぐに効果は分からないが、10月中旬から約一か月間観光用シャトルバスの運行が始まり、観光客数が増えてくるので何らかの効果は出てくると思う。 試験的にA3用紙にプリント~ラミネートで作製したが、元請けにて看板作製を検討中。 |

社長寸評) 看板については、どうしても工事看板の基本をベースに考えてしまいがちです。 そこをゼロから考えてみると、このような発想の掲示が生まれるのだと思います。「葉っぱ」→「発破」の洒落も効いていて、一般の方にも「おやっ?」と思えるような看板だと思います。 |

発破母線の端末(発破器側)は発破毎に接続と取り外しを行うため、その都度摩耗し、接続にも多少時間を要すので、電気工事などで使用する端子を取り付け、接続しやすい上、状態を維持できるようにした。 |

接続が容易になり、作業効率がよくなった。 取り外し後はクリップで止めて短絡できるようにした。 ↓↓  |

社長寸評) 「これはこういうもの」という固定観念を解くと、このような発想が生まれるという見本です。 |

| トンネル工事で400Vの単極コネクター(ジャンボ・吹付機など)は何回も接続したり切ったりがいつも手間で、2人で同時にねじりながら差し込んだりするので手袋が濡れていたりすると作業がはかどらない。そのせいもあり、差し込み不良で油圧ポンプが停止することもあった。 そこで単極コネクターを専用の架台を設置してメス側を固定して作業できるようにした。  |

片側が固定されているのでたとえ手袋が濡れていても接続が容易に確実に行えるようになった。 |

社長寸評) これはトンネル掘削作業では常に手間がかかっていた作業ですが、片方を固定するという、出そうでなかなか出ない柔軟な発想で1つ解決方法を導きました。 他でも応用出来そうな発想です! |

トンネル工事のヤードが非常に狭いため、濁水プラントから発生する脱水ケーキの処理は、トンバックに入れユニックで集積場へ運搬している。その際、単管パイプで作った架台では、トンバックが満タンに入ると吊り上げ時にクランプが引っ掛かって袋が破けたり、引っ掛かりを解消する手間があった。 そこで現場にある鋼材(100×50チャンネル/50×50アングル)と蝶番を使用し、側部が開閉できる架台を製作した。 |

トンバックが満杯になっても架台を開くことにより、スムーズにトンバックを吊り上げることが可能になった。またトンバックの口が開いた状態をキープできるため、脱水ケーキがこぼれなくなり、処理の手間が削減できた。 ↓↓ 改善内容詳細 |

社長寸評) 作業中の手間を「これは仕方がない」で留めず、いろんな事例や現場にある材料などからヒントを得ての行動だと思います。 結果として作業がスムーズになって処理の手間も減ったという大きな成果を出してます。 |

トンネル工事のヤードが狭いため、濁水処理後に発生する脱水ケーキをトンバックで処理していたが、脱水ケーキ排出用のベルトコンベアが若干長いためトンパックを設置すると車両通行の妨げとなっていた。 特に夜間作業時は視認性が悪く、車両等の接触のリスクが高かった。 そこでベルコンの落とし口に、鋼材とコンパネを使用し独自に縦型シュートを作成・設置した。  |

シュートをプラント側へ向けることにより、ベルコンの張出し長さより飛び出さないでトンバックをセットすることが可能になり、狭いヤードを有効的に活用でき、車両の接触リスクも低減できた。 鋼材は撤去を容易にするため、ブルマン金具を使用してベルコン架台に固定。シュート部は軽量化を図るためコンパネを使用。  |

社長寸評) 狭いヤードでの工夫はいろいろありますが、このような発想は初めてです。 何が問題で、どうすれば解決するかを、きちんと考え工夫し実践したすばらしいアイデアだと思います。 |

トンネル掘削の申し送り時、切羽状況説明にA3のカラーコピーを使用していた。最低でも1日4枚(2枚×2方)のコピーが必要で、使用後は裏紙として再利用したが、数が多くまとめて処分することがあったため、コピー機カウント数、及び、用紙の削減が出来ないか対策を考えた。 元請寄宿舎で使用していない32型テレビを借りてパソコンと接続し、昼夜交代時の最終切羽写真を画面に写し、申し送り時の切羽状況確認を行うようにした。 (テレビ台は寄宿舎で余っていたメタルラックを使用し、全員が見えるよう高い位置にテレビを設置した。)  |

写真で見るよりも鮮明に切羽の状況を確認することが可能になり、レーザーポインターを併用することで具体的に申し送りを行え、充実化を図ることが可能となった。 また、コピー用紙の使用やゴミを削減することが出来た。 |

社長寸評) ありそうでやっていなかった取り組みです。発想のもとである用紙の無駄をなくしたい、という姿勢が嬉しいです。 画面上で過去の写真から連続的に見ることが出来るなど、いろんな応用も効くのでは? |

現場の出入口で車両タイヤの水洗いをするが、そこが公道に向けて緩い斜路になっているので、洗い水が公道に流出していた。  洗い水が公道に流出しない様に現場出入り口前の側溝の蓋とグリーチングの位置を変更して側溝に洗い水が流入しやすい様にし、さらに出入り口の角に土嚢を設置して洗い水の流出を低減させた。 |

洗い水の流出の低減により、現場出入り口付近をきれいな状態に保つ事が出来る様になった。 (側溝の蓋とグリーチングの位置を変更するのは元請けに了解済。今後、さらに車両のタイヤの泥落としの設備を検討中。) その後、さらに排水用の釜場を設置し改善  |

社長寸評) 自分の現場のことだけでなく、公道への配慮の姿勢が嬉しい提案です。三方良しの意識ですね。 ちょっとした工夫を組み合わせて地域に迷惑をかけない成果を出した改善だと思います。 |

| 車を運転中の電話着信時、 ●一度車を停めてから折り返し電話をする。 (忙しい時にロスとなり、時間に余裕がなくなり焦り事故の元となる。) ●運転中、そのまま電話に出てしまう。 (道路交通法違反) リスクの対策として、市販で販売されている片耳タイプのBluetoothイヤホンを使用する。   |

運転中に携帯を触れずに電話に出る事が可能となった。 片手運転にならず、しっかり両手でハンドル操作が可能になった。 ◎メリット ・片耳タイプのため、両耳と違い完全に外の音を遮断することがないので外部からの音も聞く事が可能。(緊急車両の通過等) ・携帯と繋ぐケーブルがないので、絡まり等の煩わしさがない。 ・2000円~3000円の価格帯でホームセンターの車関連売り場、カーショップ゚、家電量販店等で購入可能。 (デザイン・機能等で価格が安い物や高い物もある。ネット販売(amazon等)だと上記価格体で店頭販売物よりも種類が豊富。) □副次効果 ・風が強い中での電話は、風の音により聞こえづらいがイヤホンは耳の中に入るので風の影響を受けずに聞き取れるのではないか。 ・上記と同じような内容で、重機音で騒音がひどい所でも使えるのではないか。 ●注意点 ・スマートフォンはBluetooth対応しているが、フューチャーフォンの対応機種であるか要確認。 ・充電式のため、充電のし忘れ。 ・車から降りた際の接続解除の忘れ (着信音が機器にくるため、着信に気づくのが遅れる。携帯本体で出ても機器での電話のやり取りになるので声が聞こえない。) |

社長寸評) 運転中の電話についてはだんだんゆるくなりがちです。 このような具体的対策を実施して交通事故リスクの目を摘むことが大事だと考えさせられる提案です。 |

小断面のトンネルにおいて支保工を建込む際の基準として、腰線から50ミリ離れの位置に水糸を張り、基準点2箇所を経由し切羽にて高さ・位置を確認していた。  水糸にて行なう場合、水糸の位置を確認する作業員+切羽にて計測する作業員+支保工位置を調整する3名が必要となることに加え、切羽直下に立ち入る時間が長くかかった(5分程度)。 そこで大断面トンネルで使用しているMACでレーザーを照射すると同様なものを、身近にあるレーザーポインターを使用し簡易作成した。 |

①マグネットにパイラックを取り付けレーザーポインターを固定し、基の墨に合わせる  ②中間基準点の孔にレーザーを合わせ切羽へ照準を合わせる  ③建込みする支保工に定規を付け、照準に合わせ位置を調整する 大断面同様マグネット付きの定規で建込む事によりことにより計測を簡素化し、切羽直下立入時間の減少を図った。 建て込みごとにレーザーの微調整を行なうだけで基準高さ・幅の確認を容易に出来、マグネットの定規を建て込みする支保工にセットすることにより作業人員・手間を減らし、切羽直下に立ち入る時間を減少できた。 |

社長寸評) 手間やリスクの多い作業に、大断面トンネルの手法を応用して、さまざまな工夫を取り入れて実現した「チェンジ意欲」が見事な提案。今後続くサイクル作業において必要人員、手間、そしてリスクを減らした成果はとても大きいと思います。 |

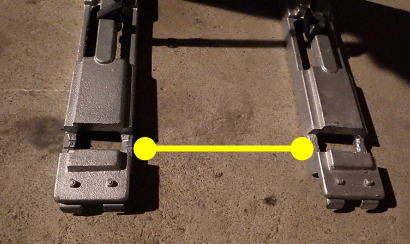

軌陸車の荷台昇降用の垂直梯子は、手摺がなく足を踏み外した時に滑り落ちたり、後ろにひっくり返るリスク、荷台高さから顔や顎を強打する恐れもあった。移動による昇降が何か所もあり年配者が多く昇降時のリスクが高かった。 そこで手摺付きの昇降階段を利用して昇降を楽に出来るようにした。  軌道使用時は鉄輪が出るので下が浮く。 |

腕力の落ちて来ている年配者も昇降がしやすくなり、手摺が付いた事で安全性も向上した。 軌道での使用時に昇降階段の下側を浮かせる事で取り外す事がなく使用できる。 横ずれ防止にコの字型の金具を取り付け、縦側のバウンド防止は突っ張りの木をL型の金具で車体に引っ掛けゴムバンドにて押えている。  |

社長寸評) 作業上のリスク等を把握し、積極的な意欲で改善した好事例。 安全性、作業性が向上し大きな成果になっている。横ずれ、バウンド防止への細かい配慮もよく出来ています。 |

現場で小学生の現場見学が開催されるということで、イメージアップの記念品として「こまめ君マグネット」を作成した。 |

作成方法はこちら トンネル工事の現場に見学に行った、ということが家庭での話題になるかもしれない。 |

社長寸評) 現場見学の対象に対して心配りをしたアイデアで、デザインも面白いです。 |

以前より草刈り機の燃料は慣例的にペットボトルに入れて携帯して移動していたが、猛暑の中で膨張による破裂や燃料漏れなどの危険があった(そもそもペットボトルは飲料用液体の容器であり、ガソリンの運搬容器としての性能試験をクリアしていない)。 そこで燃料をペットボトルではなく既製品のガソリン携行缶アルミボトルに入れるようにした  ↓↓ 商品詳細 |

性能試験をクリアしたアルミ缶なので、気化して破裂等の恐れがなくなりより安全に携帯できるようになった。 |

社長寸評) たぶん各現場でもこのように僅かでもリスクがあるとみんな認識しながらも慣例的にそのまま使っていたり、やっていることがあるはずです。一歩踏み込んでこれらのリスクを「チェンジ」することが重要です。 そんな見本。 |

現場内のトイレ脇に、水中ポンプを用いて手洗い場を設置したが、他業者が上流で河川工事を行っているため砂混じりの水が出てくるので、 取水箇所の水中ポンプに吸出し防止材を巻き付けたところ、  きれいな水が出てくるようになった。 |

砂の吸い上げを防止し、手洗い水がきれいになった。 また巻きつける際は、直接巻くと目が詰まる原因になる為、現場で余っていた金網で間隔をとった。  |

社長寸評) 何が原因で問題事象が起こっているかを把握すると、このような具体的な対策が出来るという見本でしょう。 |

繊維シート接着工の下地処理(サンダーケレン)で、集塵器パイプとサンダーカバーの取付けパイプの径が合わず すぐ外れて手間がかかるので、集塵器パイプとサンダーカバーの間に径が合う洗濯機排水ホースを取付けた。  |

排水ホース付けたことで手間が減り、集塵効果も良くなった。 (排水ホース1.0m=500円、ホースバンド800円程度) |

社長寸評) 問題意識を持って、効果的な成果を出した提案です。 発想が柔軟です。 |

国道沿いの除草作業でカルバートボックス上の除草をする際、墜落のリスクがあるが、安全帯のある車を止めている場所が離れていること、短時間だけの作業であることを理由に安全帯をしていなかった。  そこで飛散防止ネットの裏側に安全帯を取り付けられるようにし、カルバートボックス上からわざわざ取りにいかなくても安全帯をすぐに使用できるようにし、転落・墜落防止とした。 |

除草箇所に必ず移動する飛散防止ネットに安全帯を取付けた。 ↓↓  作業箇所のそばにあるので面倒がらず安全帯着用をルール化することで、転落・墜落のリスクを低減させることができた。 ↓↓ガードパイプにフックをかけて使用  |

社長寸評) どんな作業でも、リスクを感じつつも暗黙でやってしまってしまっていることがあるはずです。今回は外部パトロールで指摘されたリスクに対し、作業者側の目線でいちいち取りに行のでなく一緒に移動しようという逆発想をして、手間をかけずに使用を可能とした、とても柔軟な発想と実行力のある見事な提案です。 |

トンネル掘削作業に使用する鋼製支保工を支保工台車から荷降ろしする際に、2本の支保工のフランジ部が重なって玉掛け時にひっかかってしまう等の作業性(いちいちはずす)、安全性(手が挟まれる)に問題があった。 そこで支保工台車の馬の部分に支保工が重ならないよう、センター部分に鋼材を取り付けた。  |

支保工のフランジ部が重なる事がなく、玉掛け作業もしやすくなった。 *運搬走行中に逆に広がらない様にチェーンやロープで固結  *台車の前方も鋼材を設置し支保工をレバーブロックで固定 |

社長寸評) 事例やヒヤリハットから作業のリスク、効率性を理解し、「だったらどうすれば?」としっかり考えて、効果を出した改善です。 H鋼を付けただけでなく、他にも安全上の工夫をしているのがとてもよいです。 |

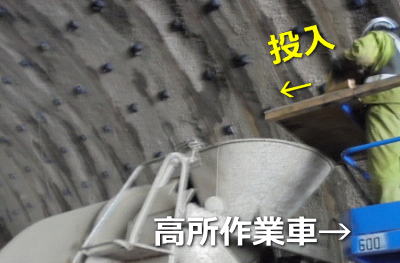

| 切羽掘削作業の吹付け骨材に鋼繊維を混入する際、本来使用する専用のベルコンを用意できなかったため、他の方法で鋼繊維をトラミキに投入し、うまく撹拌出来るようにしなければならなかった。 そこでデッキタイプの高所作業車に鋼繊維を積み込み、トラミキの後方上部のホッパーから投入することとし、その際に鋼繊維をばらけさせて入れるためにコンパネでテーブルを作製・設置して、そのテーブルの上に一旦鋼繊維を置き、それから手でバラしながら少しづつ投入するようにした。  |

一旦テーブルの上に鋼繊維をあける事により、直接袋やバケツで投入するよりも調整しながら入れやいので、コンクリートの中で「ダマ」になりづらく、専用のベルコンで投入している時とほぼ変わらない作業になった。  |

社長寸評) 本来必要な道具(ベルコン)がないからといって品質を下げるわけにはいかない、という意欲を感じる改善です。 鋼繊維を「ダマ」にしないにはどうすればいいかという目的に、柔軟な知恵を発揮したすばらしい発想だと思います。 |

| 安全喚起掲示物がマンネリ化して、せっかく設置している掲示物で意識付け出来ているのか疑問だった。 反射テープや、余っている材料などを用い、いくつかのタイプの掲示で工夫をしてみた。 ↓↓ 事例はこちら |

インパクトを与えて見てもらうことが出来、一呼吸置いて看板に明示した内容を気をつけてもらうようになった。 |

社長寸評) まさに「チェンジ意欲」に溢れた取り組みです。現状に疑問を持ち、これまでの提案の情報などを参考に、より伝わるように実践してみる。 こういう意欲が多くの人に伝わり、いろんな形になっていくと当社もさらに伸びることと確信してます。ぜひ参考に。 |

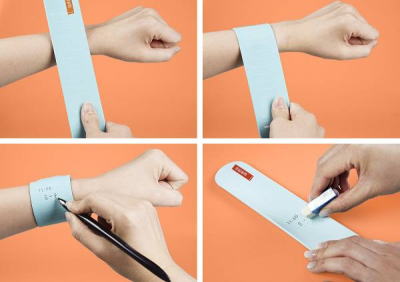

くるっと手に巻きつけて、ボールペンで字を書いて消すことができるウェアラブルメモ帳「WEMO」。いちいち野帳やメモ帳を取り出さなくともメモが出来、指や消しゴムで擦って消すことも簡単。  ●WEMO https://www.wemo.tokyo/ |

表面に特殊なコーティングをしているため、油性ボールペンで書いた字を消すことが出来る。書いて消して、書いて消して、何度も何度も…2000回繰り返して使える。水につけても大丈夫。文字は簡単に消えない。 現場作業中も簡単にメモをとることが出来、忘れてはいけない大事なことをメモしておいていつでも確認できるのでは。 デザインもいろいろ。  |

社長寸評) 初めて知りましたが面白いグッズです。「ウェアラブル」という概念がこういうものにも応用されているとは。 その商品を現場で利用しては、という気持ちがとてもありがたいです。ぜひお試しを。 |

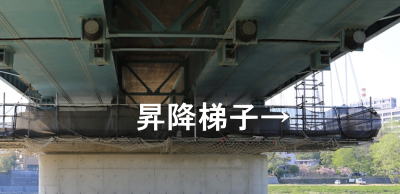

橋梁補修で橋下に設置した吊り足場上に行く際、単管パイプで組んだ上り下りをするが、 で単管で組んであるので滑りやすく、足を掛けた際に滑って落下してしまう危険性があった。 で単管で組んであるので滑りやすく、足を掛けた際に滑って落下してしまう危険性があった。そこでホームセンターにて販売してある「すべり防止テープ」を購入・使用してみた。  |

価格:2000円弱・テープ(幅50㎜×長さ3m)になっているので、好きな大きさに切り分けて使用することが可能。 足を掛ける場所へ設置し、併せて黄色のビニールテープを巻き強固に固定及び視認性を向上させた。  |

社長寸評) 担当現場でのリスクをしっかり認識して、行動に移す姿勢がまずすばらしいです。 そして見つけた商品を使用するだけでなく、黄色いビニールテープで固定を強化させ、視認性を上げるというプラスのアイデアがとてもよい提案です。 |

| 技術フェア「EE東北」出展にあたり、昨年に引き続き展示のワンポイントに「起き上がり小法師こまめ君パート2」を作った。 今回は紙粘土で小さいものを5体作成してみた。  底のおもりには磁石を使用したので、金属やホワイトボード等に取り付け可能で、クリップを使用して手にメモ用紙等も挟める。 |

縁起の良い起き上がりこまめ君で、今年も寿建設のブースに沢山の来場者の方がいらっしゃいますように…  |

社長寸評) 会社の取り組みに対し積極的に協力をいただく、ありがたいアイデアです。ハイテクなものが多い技術展なので、このようなあたたかみのあるものが目に付くことは昨年の会場でも認識出来ました。 |

| 朝のラジオ体操は「ラジカセ」で流している現場がほとんどだが、ラジカセは小さな音量しか出ず、カセットテープの場合夏季には伸びてしまう。 そこで近年普及してきたBluetooth(ブルートゥース)という近距離無線通信を搭載しているスピーカーとMP3プレーヤーで再生しするようにしてみた(本社にて)。  |

Bluetoothスピーカーには大音量で防水タイプも多く、MP3プレーヤーは超小型で配線が不要。MP3プレイヤーにラジオ体操を入れておけばいつでもどこでも手軽に再生できる。 価格的には、2機器併せてほぼラジカセの価格の7,000円~8,000円程度で準備可能。 近隣の迷惑にならない程度の大音量で再生が出来、テープが伸びる心配もない。 各機器の充電はPCのUSBから出来るので便利。 |

社長寸評) ラジオ体操の音楽再生という部分も昔から変わっていませんが、このような発想で世にている新しいテクノロジーを導入(チェンジ)することで、より便利で、より手軽になるというアイデアです。 各現場でもぜひお試しください。 同様にいろんな部分で昔のままになっているものを見つけて改善しましょう。 |

部屋の上部に鋼製枠を連続して設置する工事 で、前回施工時はパイプサポートで重量物を上部で支えながら(下写真)アンカー固定するのに大変な労力がかかり危険も多かった。  そこで作業架台に足踏みペダル式のジャッキを取付け、そこに鋼製枠を載せ天井に揚上してしっかり固定させてから、アンカーを打ち込むことを可能とした。  |

作業が楽になり、作業者も少人数で正確に鋼製枠を設置できました。 ●以下の工夫もプラス  |

社長寸評) 連続的な作業での大きなリスクに対し、当初経費は増えるが最終的に元がとれるほど作業効率の上がる、まさに「チェンジ」した手順。 現場で話しを聞いたが、台車になったので資機材の移動が楽になったのも含めいろんな効果があったとのこと。 |

| 道路に設置する「矢印板」は、強風や大型車の風圧で倒れてしまい通行車等への接触のリスクがあり、対策として重しを上に乗せても矢印板が開いて潰れて見栄えも悪い。 そこで工事看板用重石「いもり君」に溝を作り  矢印板をそこにはめ込み、取手の部分にゴムバンドで矢印板と引っ張り合うよう繋げるようにした。  |

倒れることも開いてしまう事もなく見栄えもスッキリした。 また、看板の重しだけでなく矢印の重しとして用途が広がった。  |

社長寸評) 転倒リスクと見栄えの問題を、既製品をうまく活用することでダブル解決した「チェンジ」意欲に満ちた改善。 リスクを「ヘラス」決意がアイデアにつながったと思います。 ゴムバンドが秀逸。 |